О формуле Сунь-Цзы, когда мы говорим Россия, а подразумеваем Англия, тяжёлых поражениях и решающем залоге Победы

- Ещё один небезынтересный ВОПРОС - №10: А были ли готовы к войне с СССР немцы?

Не к успешному старту, а к тому, чтобы довести её до победного конца. Например, можно ли говорить о подобной готовности, если, планируя кампанию на Востоке, в Берлине исходили из искажённых, а подчас фантастических представлений о военном и экономическом потенциале Советского Союза. Как отмечает немецкий историк Клаус Рейнгардт, у германского командования почти полностью отсутствовали данные о подготовке резервов, подвозе подкреплений и снабжении войск в глубоком тылу противника, о новом строительстве и промышленном производстве СССР.

Неудивительно, что первые же недели войны преподнесли политикам и военачальникам Третьего рейха массу неприятных сюрпризов. 21 июля Гитлер признался: если бы его заранее проинформировали о том, что русские произвели такое большое количество вооружений, то он, не поверил бы и решил, что это дезинформация. 4 августа фюрер снова недоумевает: знай он, что сведения о производстве Советами танков, которые ему докладывал Гудериан, соответствуют действительности, то принять решение о нападении на СССР ему было бы значительно труднее.

Тогда же в августе 41-го Геббельс делает поразительное признание:

«Мы серьёзно недооценили советскую боеспособность, и, главным образом, вооружение советской армии. Мы даже приблизительно не имели представления о том, что имели большевики в своем распоряжении».

Даже приблизительно!

Итак, немцы целенаправленно и тщательно готовились к нападению на СССР, но … так толком и не подготовились. Полагаю, что в Кремле не ожидали, что германское руководство допустит непостижимые просчёты в оценке перспектив войны против СССР и это в определённой степени дезориентировало Москву. Ошибся, Гитлер, а Сталин эту ошибку не мог просчитать. Как заметил американский историк Гарольд Дойч,

«тогда мало кто осознавал, что все нормальные и разумные доводы не могут быть применены к Гитлеру, который действовал по своей собственной, необычной и зачастую извращённой логике, бросая вызов всем доводам здравого смысла».

Сталин просто физически был не готов воспроизвести параноидальный ход мысли фюрера. Советское руководство очевидно испытывало когнитивный диссонанс, порождённый несовместимостью между очевидными признаками подготовки Германии к войне против СССР и заведомой бессмысленностью такой войны для немцев. Отсюда безуспешные попытки найти рациональное объяснение такой ситуации, и зондирующие демарши вроде ноты ТАСС от 14 июня. Впрочем, как мы уже показали, все это не мешало Кремлю вести полномасштабную подготовку к войне.

- ВОПРОС № 11: Есть ли основания расценивать события начала войны для Советского Союза как катастрофу?

Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Разве потеря за короткий срок огромной территории с соответствующим населением и экономическим потенциалом не является очевидным признаком такой катастрофы? Но давайте вспомним, что кайзеровская Германия потерпела поражение в Первой мировой, ни отдав ни пяди своей земли; более того немцы капитулировали, когда воевали на территории противника. То же самое можно сказать про империю Габсбургов, с поправкой, что Австро-Венгрия в результате боевых действий потеряла лишь небольшой район юго-восточнее Львова. Выходит, контроль над чужой территорией вовсе не залог победы в войне.

Но полный разгром множества частей, соединений и целых фронтов – разве это не доказательство катастрофы! Довод весомый, но совсем не «железобетонный» как это кому-то может показаться. К сожалению, источники приводят сильно отличающиеся данные о потерях противоборствующих сторон. Однако при любой методике подсчётов боевые потери Красной армии (убитыми и ранеными) летом-осенью 41-го оказываются минимальными в сравнении с другими периодами войны.

В то же время максимального значения достигает число советских военнопленных. По данным германского генштаба в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. на Восточном фронте было захвачено свыше 3,8 млн красноармейцев – поражающая воображение цифра, хотя, вероятнее всего, сильно завышенная. Но и это обстоятельство нельзя оценивать однозначно. Во-первых, лучше быть пленным, чем убитым. Многим удалось бежать и вновь взять в руки оружие. С другой стороны, колоссальное число пленных для экономики Третьего рейха оказалось скорее обузой, чем подспорьем. Ресурсы, затраченные на содержание – пусть даже в нечеловеческих условиях - сотен тысяч здоровых мужчин, сложно было компенсировать результатами малоэффективного рабского труда, сопряжённого со случаями вредительства и саботажа.

- Но теперь, в завершение нашего исследования, уже читатель вправе задать автору свой ВОПРОС №12: а что же тогда является решающим залогом победы в войне?

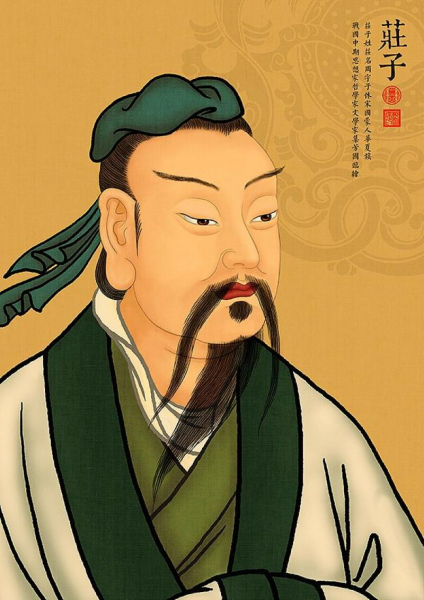

Здесь мы сошлёмся на авторитет выдающегося древнекитайского военного теоретика Сунь-цзы. Автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны», считал, что «самая лучшая война — разбить замыслы противника; на следующем месте — разбить его союзы; на следующем месте — разбить его войска». Итак, собственно разгром сил противника - далеко не самое важное условие победы в войне, скорее закономерное следствие других достижений. Посмотрим на события начала Великой Отечественной под этим углом зрения.

31 июля 1940 года Гитлер так сформулировал цели и задачи войны против СССР следующим образом:

«Мы не будем нападать на Англию, а разобьём те иллюзии, которые дают Англии волю к сопротивлению. …Надежда Англии — Россия и Америка. Если рухнут надежды на Россию, Америка также отпадет от Англии, так как разгром России будет иметь следствием невероятное усиление Японии в Восточной Азии».

Как заключает немецкий историк Ганс-Адольф Якобсен,

«отнюдь не «жизненное пространство на Востоке» … служило главным активизирующим моментом; нет, главным импульсом являлась наполеоновская идея разбить Англию, разгромив Россию».

Для достижения поставленных целей кампанию требовалось провести в максимально сжатые сроки. «Блицриг» - не желаемый результат, но вынужденное решение; единственно возможный для Германии путь к победе над Советским Союзом и в целом к достижению мирового господства. «Операция имеет смысл только в том случае, если мы разобьем это государство одним ударом», - утверждал Гитлер и был совершенно прав.

Но именно этот план и был похоронен Красной армией. Она отступала, но не рассыпалась, как французы или поляки, сопротивление возрастало, и уже 20 июля в ходе Смоленского сражения вермахт был вынужден перейти к обороне. Пусть временно и на ограниченном участке, но вынужден.

Многочисленные «котлы», в которые попадали советские части вследствие стремительных охватывающих маневров вермахта, становясь очагами ожесточенного сопротивления, отвлекая на себя значительные силы противника. Так они превращались в своеобразные «черные дыры», пожиравшие самые ценный и необходимый для успеха Гитлера ресурс – время.

Как бы это ни цинично звучало, но Красная армия, отчаянно обороняясь, растрачивая восполняемые ресурсы в виде личного состава и вооружений, отнимала у противника то, что он не мог получить или восстановить ни при каких обстоятельствах. В верхушке рейха вряд ли существовали сомнения на сей счёт. 29 ноября 41-го министр вооружений Фриц Тодт заявил фюреру: «В военном и военно-политическом отношении война проиграна».

А ведь час «Х» для Берлина еще не наступил. Спустя неделю после заявления Тодта советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. Минула ещё неделя, и Германии пришлось объявить войну Соединенным Штатам. То есть гитлеровский замысел войны - разгромить Советы, нейтрализовать тем самым США и развязать руки Японии, чтобы, в конечном счете, сломить сопротивление Англии – рухнул окончательно.

Получается, что Советский Союз уже к концу 1941 года выполнил два из трёх заветов Сунь-цзы, сделал два важнейших шага к победе: разбил замысел противника и если не разбил его союзы, то серьёзно снизил их эффективность, что, в частности, выразилось в отказе Японии от нападения на СССР. Более того, Советский Союз получил стратегических союзников в лице Англии и США.