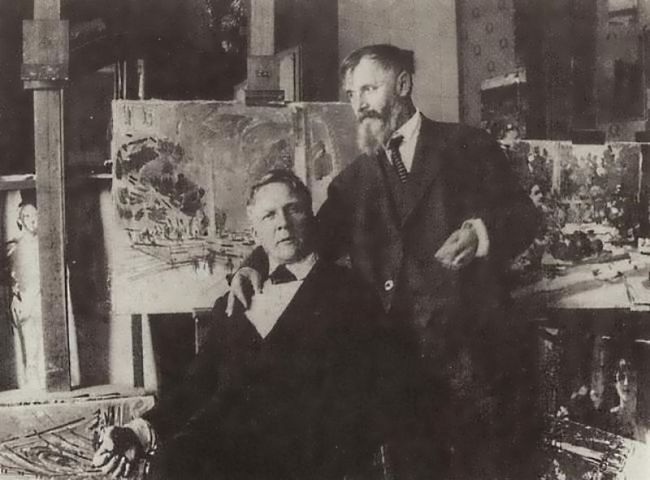

Выдающийся русский художник-импрессионист, писатель и декоратор Константин Алексеевич Коровин и величайший русский артист, а также литератор Федор Иванович Шаляпин были закадычными приятелями. Более сорока лет.

Познакомились они на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Это же тот самый год, когда в Петербурге весьма недалекие зрители освистали и осмеяли великую «Чайку» драматурга Антона Павловича Чехова.

Вот как писал Шаляпин об их первой встрече: «Было это в Нижнем Новгороде. Был обед у госпожи Винтер, сестры известной в то время певицы Любатович, певшей вместе со мною в мамонтовской опере. За столом, между русскими актерами, певцами и музыкантами, сидел замечательный красавец-француз, привлекший мое внимание. Брюнет с выразительными, острыми глазами под хорошо начерченными бровями с небрежной прической и с удивительно эффектной шёлково-волнистой бородкой в стиле Генриха IV. – Кто это? – спросил я. - Да это Константин Алексеевич Коровин, русский талантливейший художник».

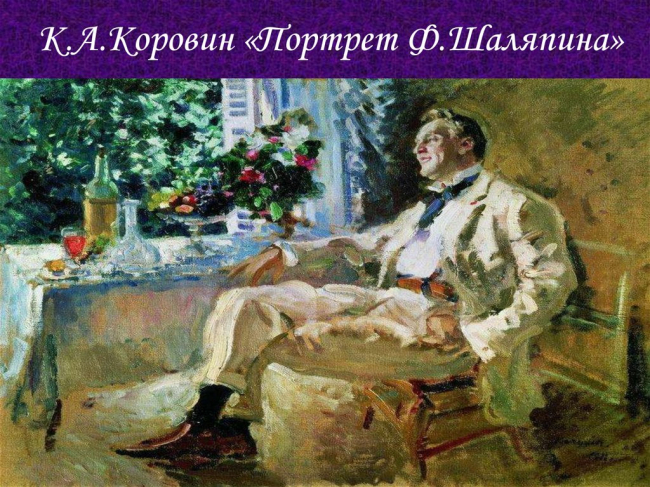

Помня об этом, я и поехал в древний Переславль у прекраснейшего Плещея, чтобы полюбоваться на только что открывшуюся в Культурно-выставочном центре Переславского музея-заповедника выставку, посвященную 150-летию Федора Ивановича Шаляпина «РУССКОМУ БАЯНУ – ВЕЛИКОМУ ШАЛЯПИНУ».

Хозяйка выставочного салона Галина Николаевна Кабанова, старший научный сотрудник музея, искусствовед Тамара Львовна Попова и художник - дизайнер Марина Николаевна Семёнова. любезно согласилась рассказать об особенном периоде дружбы Коровина и Шаляпина, когда они были переславскими дачниками.

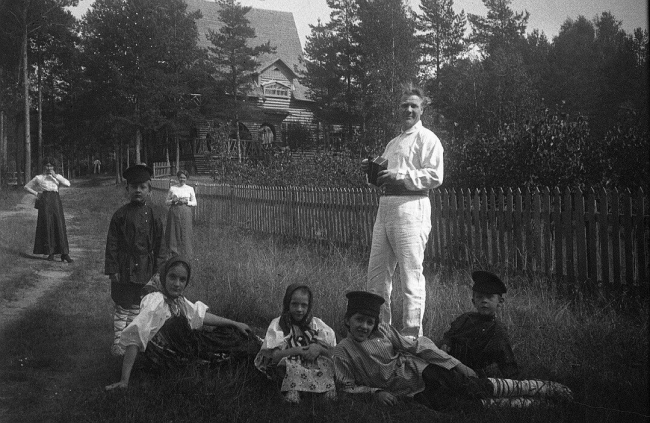

В начале 1899 года Константин Коровин приобрел у своего друга, промышленника и мецената Саввы Мамонтова землю в пустоши Ратухино (в Переславском уезде Владимирской губернии, ныне Ярославской области) на берегу реки Нерль Клязьминской. Был выстроен дом с большой террасой-верандой, запечатленной художником на многих его полотнах. Там была светлая просторная мастерская, две жилые комнаты. Через год рядом был построен второй небольшой зимний дом.

«Речка Нерля, — вспоминал художник, — была маленькая, как ручей, она шла по лугу близ дома моего, извиваясь в камышах и кустах, переходя в большие плесы, которые лежали по низу луга, у самого леса. Какая красота была в этих бережках и в этих светлых струях вод кристальной речки... Плескались золотые язи. Зеленые стрекозы летали над камышом. Ласточки со свистом носились над рекой и острыми крылышками задевали воду. Каким разнообразным пением птиц, какими звуками был полон красивый бор. Цветами был покрыт луг, и мне казалось, что это рай».

Эти удивительные края на многие годы стали родными и для Федора Ивановича

Шаляпина. Константин Алексеевич в том же году продает часть земли в

Ратухино Шаляпину, который становится его ближайшим соседом.

Именно здесь, рядом с коровинской дачей в Охотине, на пустоши в Ратухино Федор

Шаляпин по проекту своего друга Константина Коровина выстроил для себя новый

дачный дом.

Охотино и Ратухино — две дачные усадьбы — были объединены и связаны между собой творческими узами двух художников...

Дачи возле станции Итларь создавали условия для отдыха и творчества «во глубине России», открывали привлекательные маршруты для путешествий. И не только по близлежащим селениям, лесным урочищам, водяным мельницам, вроде той, что была у старого мельника Никона Осиповича, но еще и по старинным русским городам.

Здесь осуществлялась мечта двух друзей о примирении природы и цивилизации. Это не преувеличение. Художники обрели в этих заповедных местах творческую свободу и покой, наконец, постигали самих себя, — в раздолье и широте русского пейзажного пространства, в сближении «воли и простора». Здесь, в окружении природы и покоя они целиком отдавали себя творчеству.

Шаляпинские и коровинские места на ярославской земле до сего времени остаются еще «terra incognita» для почитателей русских гениев.

Дом художника Константина Коровина, уникальный и необычный своей историей с распадом страны пришел в запустение.

Шаляпинская дача, построенная архитектором Мазыриным по проекту Коровина – в стиле русского модерна рубежа XIX-XX веков. Этот утопающий в зелени бревенчатый терем из русской сказки «намечтался» Федору Ивановичу. И был выстроен. Ничего роскошного в этой даче не было. Разве что необыкновенное крыльцо в стиле «русский модерн». Сама же дача была одноэтажная, длинная. Когда со временем рухнуло крыльцо, и очертания стиля модерн канули в Лету, дача Шаляпина стала напоминать рядовой советский барак.

…Впервые в ярославских краях Шаляпин появился летом 1903 года, когда по приглашению Коровина, он провел несколько дней на его даче в деревне Охотино. Чудесный новый дом из соснового леса, тишина, покой, уединенность – не могли не понравиться Шаляпину. Отъезд в деревню с Ярославского вокзала становился своеобразным ритуалом: публика могла увидеть могучую фигуру Федора Ивановича Шаляпина, «одетого охотником, в высоких сапогах». Путь из столицы в деревенскую глушь был сравнительно долгим — ехали на поезде шесть, а то и восемь часов, на станции уже ждали запряженные лошади.

Шаляпин не был ни охотником, ни рыбаком, но втягивался в увлечения друзей с азартом, выказывая соревновательность, горячность и нетерпение. Мужики-егеря, зная пылкий нрав Шаляпина, заряжали его ружье холостыми патронами — не приведи Господь попасть под горячую руку!

Охотничий термин «тяга» Шаляпин понимал как особое душевное состояние, с охотой для него мало связанное. «Тяга» — оттого, что «тянет», «на природу тянет».

Рыбалка особенно притягивала друзей. Им нравилось вместе подолгу бывать на Нерли. В этот необыкновенный жизненный процесс они вовлекли и своего друга, художника Валентина Серова, внешняя суровость которого, по словам Шаляпина, на рыбалке сменялась «озорной веселостью».

«Веселые были наши рыболовные экспедиции, — вспоминал позднее Федор Иванович. — Соберемся, бывало, с Серовым и Коровиным на рыбную ловлю. Целый день блаженствуем на реке. Устанем до сладостного изнеможения. Возвращаемся домой, в какую-нибудь крестьянскую избу. Серов поставит холст и весело, темпераментно, с забавной улыбкой на губах быстро заносит на полотно сценку, полную юмора и правды. Коровин лежит на нелепой кровати, устроенной так, что ее ребра обязательно должны вонзиться в позвоночник спящего на ней великомученика, у кровати — огарок свечи, воткнутой в бутылку, в ногах Коровина, прислонившись к стене, в великолепнейшем декольте, при портках, — бродяга в лучшем смысле этого слова, Василий Князев. Он слушает, иногда возражая. Это Коровин рассуждает о том, какая рыба хитрее и какая дурачливее… Серов слушает, посмеивается и эту рыбную диссертацию увековечивает…».

О своем друге Шаляпин писал с добродушным юмором, за которым видится нескончаемая череда розыгрышей и шуток.

«Рассказать все чудачества этого милейшего комика нет возможности, но, чтобы установить во всей, так сказать, сложности художественный хаос его «хозяйства», достаточно заглянуть в его чемодан. В любое время — теперь, пять лет назад, десять, двадцать. Удивительно, как все это может сочетаться. Полуоткрытая коробка сардинок с засохшей в углу от времени сардинкой, струны от скрипки или виолончели, удочка, всевозможные краски, в тюбиках и без тюбиков, пара чулок, очки, оторванные почему-то каблуки от сапог, старые газеты, нанесенные на бумагу отрывочные записи, гуммиарабик или синдетикон, засохший василек, банка с червями, тоже уже засохшими, словом… И не дай бог, если кто-нибудь ненароком переместит сардинки или червяков! Константин Алексеевич волнуется, кричит: «Не устраивайте мне хаоса в моей жизни!»

Константин Коровин тоже в своих воспоминаниях описывал рыбалку с Шаляпиным, но уже совсем в другом стиле, реалистичном, с обилием профессиональных рыбацких деталей. При этом в его пересказе отчетливо проступает драматургия характера и события:

«Отмерив грузом глубину реки, я на удочках установил поплавок, чтобы наживка едва касалась дна, и набросал с лодки прикормки — пареной ржи.

— Вот смотри: на этот маленький крючок надо надеть три зернышка и опускай в воду. Видишь маленький груз на леске. Смотри, как идет поплавок по течению. Он чуть-чуть виден. Я нарочно так сделал. Как только его окунет — ты тихонько подсекай концом удилища. И поймаешь.

— Нет, брат, этак я никогда не ловил. Я просто сажаю червяка и сижу, покуда рыба клюнет. Тогда и тащу.

Мой поплавок медленно шел по течению реки и вдруг пропал. Я дернул кончик удочки — рыба медленно шла, подергивая конец. У лодки я ее подхватил подсачком.

— Что поймал? — спросил Шаляпин. — Какая здоровая.

— Язь.

Шаляпин тоже внимательно следил за поплавком и вдруг изо всех сил дернул удочку. Леска оборвалась.

— Что ж ты так, наотмашь? Обрадовался сдуру. Леска-то тонкая, а рыба большая попала.

— Да что ты мне рассказываешь! Леска у тебя ни к черту не годится!

Покуда я переделывал Шаляпину снасть, он запел:

— Вдоль да по речкееееееееее…

— На рыбной ловле не поют, — сказал я. Шаляпин, закидывая удочку, еще громче стал петь:

— Серый селезень плывеееееееееет…

Я, как был одетый, встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул: «Лови один!» — И ушел домой.

К вечеру пришел Шаляпин. Он наловил много крупной рыбы. Весело говорил:

— Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить. Ведь это черт знает какое удовольствие!»

Дом Коровина стоял в лесу, около самой речки. В большой комнате-мастерской дружески-радушно шумел самовар. На столе ждали пышущие жаром деревенские лепешки, ватрушки, пирожки. После удачной охоты подавались запеченные утки. За столом слышался голос простуженного на охоте, но очень довольного Шаляпина.

Дачная жизнь друзей явственно несет все приметы, все интонации праздника. Да, она празднична, порой даже балаганна, это жизнь-игра, постоянный розыгрыш, сплошная импровизация, где роли чаще всего удаются.

Умирая, Шаляпин в эмиграции, вспоминал места на Нерли, места, по его словам, «красоты непомерной»… И для Константина Коровина его дом в Охотино был самым сердечным воспоминанием о России.

Так что, если захотите выбраться самостоятельно и пройтись по дачным местам двух больших друзей, рекомендуется вместо путеводителя захватить с собой книгу воспоминаний Константина Коровина, с его замечательной топографией и описанием мест «красоты непомерной», окрестных лесов и водоемов, словом, того, что мы называем тихим и умиротворенным миросозерцанием, счастьем медленной дачной жизни.

Владимир Федоров