( Окончание. Начало см. в Сводке+ за 6, 7 декабря с.г.).

В 1257 году Александр Ярославич узнал о поголовной податной переписи населения Руси. Он не смог приостановить исчисление новгородцев, более того, в 1258 г. усмирил волнения горожан, поднявшихся против ожидаемых поборов.

С 1259 г. устанавливается регулярный сбор дани баскаками. Признание такой повинности далось нелегко, но приходилось смириться перед военной угрозой. Печальный урок Неврюевой рати был еще свеж в памяти. Во Владимире и Новгороде также знали, что поначалу успешно боровшийся с ордынцами Даниил Галицкий в конце концов им подчинился и выполнил требование снести укрепления своих городов. Ценой признания дани Александр Ярославич спас от неминуемого разгрома Новгородскую землю, ослабил давление на Северо-Восточную Русь. Баскаки, следившие за выплатой поборов, расположились в крупных городах, но в Новгороде и Пскове обошлось без них. Такую уступку ордынцев русским, скорее всего, можно поставить в заслугу великому князю.

Будучи правителем Северной Руси, Александр напряженно искал выхода из создавшегося положения. Организовать оборонительную войну одновременно на «два фронта» против Запада и Золотой Орды не было сил. Александр Невский в этих условиях проявил мудрость воина на троне и стратега. В 1254 г. он заключил мирный договор с Норвегией, а в 1253 г., после набега немцев на Псков, с ними был заключен мир, подтверждавший соглашение 1242 года. Далее, в 1262 г. был подписан договор с Литвой и договор о мире и торговле с Ливонским Орденом, Любеком и Готландом. Едва ли не впервые в средневековой Европе Александр Ярославич выдвинул идею нерушимости границ – «жити не преступающе в чужую часть» .

Смысл этой формулы своеобразно раскрыт в Молении Даниила Заточника, которое, как полагают, было посвящено Ярославу Всеволодовичу и, естественно, было известно его сыну. В Молении рисуется образ идеального, мудрого, доброго, справедливого и в то же время храброго и грозного множеством воинов князя, защитника своей земли. При этом автор Моления восклицал: «Не дай же, Господи, в полон земли нашей языком, не знающим Бога» .

Сколь гибкую внутреннюю и внешнюю политику ни проводил Александр Ярославич, но в вопросах веры и относительно предложений папской курии об антиордынском союзе он выступал с твердых позиций. В 1248 г. папа Иннокентий IV призвал князя «дабы ты матерь римскую церковь признал и папе повиновался, чтобы вкусить тебе от неувядаемых плодов вечного блаженства». Направленная по этому поводу Александра грамота содержала просьбу известить братьев Тевтонского Ордена в Ливонии, если татарское войско двинется на христиан, чтобы в таком случае «мы смогли безотлагательно поразмыслить, каким образом с помощью Божией сим татаром мужественно сопротивление оказать». Князь отверг папское послание – «от вас учения не принимаем». В этом поступке сказалась не только верность «вере отцов», но и понимание сущности обещаний папы оказать некую неопределенную помощь в борьбе с Ордой. Бесполезность и даже опасность союза с католическим миром подтвердили события в Галицко-Волынской Руси. Папский престол, на словах поддержавший князя Даниила Романовича Галицкого, в момент появления в его земле большого татарского войска Бурундая никакой помощи князю не оказал.

Александр заручился поддержкой не римской, а православной церкви, чем укрепил свой авторитет. В 1250 г. оп пригласил митрополита Кирилла из Киева во Владимир. Митрополит стал его верным помощником и наставником.

Политика великого князя на самом деле была евроазиатской и заключалась в балансировании между силами Запада и Востока. На Западе приходилось выступать с оружием в руках и - в благоприятный момент - с предложениями «мягкого мира» и союза, не поступаясь, однако, вопросами веры; на Востоке - действовать методами переговоров, просьб, платежами дани и, нередко, проявлять смирение.

В 1262 г. на Северо-Востоке произошло событие, которое нарушило сложившийся баланс во взаимоотношениях Руси с Ордой. Это событие совершенно не соответствует представлениям об Александре Невском как безоговорочно покорном ордынском «мирнике». В тот год горожане северо-восточных городов выступили против ордынцев - откупщиков дани.

Обращает на себя внимание неслучайная согласованность одновременного выступления горожан. Кто же был его инициатором? Текст Устюжского летописного свода содержит прямое указание на некую грамоту, призвавшую жителей к восстанию: «И приде на Устюг грамота от великаго князя Александра Ярославича, что татар бити» . Таким образом, момент выступления против грабительской политики монголов был выбран точно. То было фактически первым успешным выступлением против чужеземного ига.

Тогда в волжской Орде происходило важное преобразование. Хан Берке принял ислам, который быстро распространился в его народ, тем легче, что и прежде в полчищах монголов большинство народов, им покоренных и за них воевавших, исповедовало ислам. В тоже время кочевая жизнь мало-помалу начала сменяться оседлою. На Волге строился Кипчак, обширный город, который хан украшал всем великолепием, какое только возможно было при его могуществе. Хан Берке оказался более милостив к русским, чем можно было даже ожидать. Он не только простил русским избиение басурманов, (которых погибель, как народа подвластного, не могла раздражать его в той мере, в какой подействовало бы на него избиение ханских чиновников), но по просьбе Александра освободил русских от обязанности идти на войну. Александр, однако, прожил тогда в Орде всю зиму и лето и это заставляет предполагать, что не сразу удалось ему приобрести такую милость для своих соотечественников.

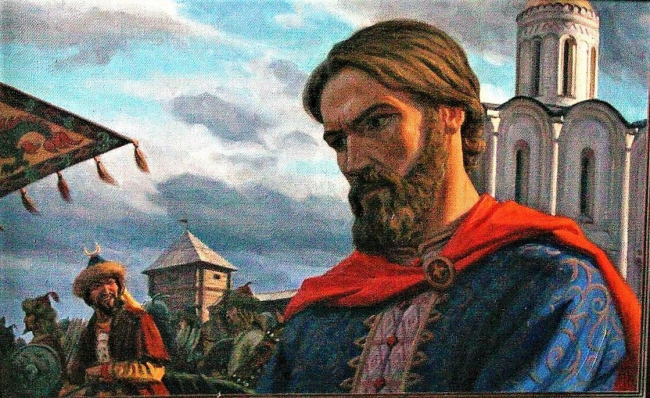

Соблюдение Русской земли от беды на востоке, знаменательные подвиги за веру и землю на западе доставили Александру славную память на Руси, сделали его самым видным историческим лицом в нашей древней истории - от Мономаха до Донского. Знаком этой памяти и славы служит особое сказание о подвигах Александровых, дошедшее до нас вместе с летописями, написанное современником и, как видно, человеком близким к князю. Великий князь Александр Ярославович, говорит автор сказания, побеждал везде, а сам не был нигде побежден; приходил в Новгород от западных стран знаменитый рыцарь, видел Александра и, возвратясь в свою землю, рассказывал: "Прошел я много стран и народов, но нигде не видал такого ни в царях царя, ни в князьях князя"; такой же отзыв сделал об нём и хан .

Возвращаясь от Хана Берке, по Волге больным, Александр остановился в Нижнем Новгороде, через силу продолжал путь дальше, но приехав в Городец окончательно слег, и приняв схиму, скончался 14 ноября 1263 года.

Тело его было встречено народом близ Боголюбова и похоронено во Владимире в церкви Рождества Богородицы (в XVIII веке государь Петр I вздумал перенести сии останки бессмертного князя на берега Невы, как бы посвящая ему новую свою столицу и желая тем самым утвердить ее знаменитое бытие).

Говорят, что митрополит Кирилл, услышав во Владимире о смерти Александра, громко сказал: «Зашло солнце земли русской». Говорят, что тогда случилось чудо, достойное памяти. Когда святое тело Александра было положено в гроб, эконом Севастьян и митрополит Кирилл хотели разжать ему руку, чтобы вложить в нее духовную грамоту. Он же сам, как живой, протянул руку и взял грамоту из рук митрополита.

Духовенство больше всего уважало и ценило этого князя. Его угодливость хану, умение ладить с ним, твердое намерение держать Русь в повиновении завоевателям и тем самым отклонять от русского народа бедствия и разорения, которые постигали бы его при всякой попытке к освобождению и независимости. Все это вполне согласовывалось с учением, всегда проповедуемым православными пастырями: считать целью нашей жизни загробный мир, безропотно терпеть всякие несправедливости и угнетения, покоряться всякой власти, хотя бы иноземной и поневоле признаваемой.

Оценивая деятельность Александра Невского, полную борьбы, смелости, риска и компромиссов, следует признать, что вряд ли другой человек на его месте в той катастрофической обстановке мог бы сделать большее. В этом отношении Руси повезло с одним из ее правителей, действовавшим в период, когда под вопрос было поставлено само выживание народа. Александр Ярославич не смог уберечь Северную Русь от ордынской зависимости, но своими действиями наметил трудные пути грядущего освобождения страны и превращения её в могучее государство.

Татьяна Шутова