Продолжение. Начало читайте Тихий Кирсанов в Гражданской войне

Судьба, которую выбирают

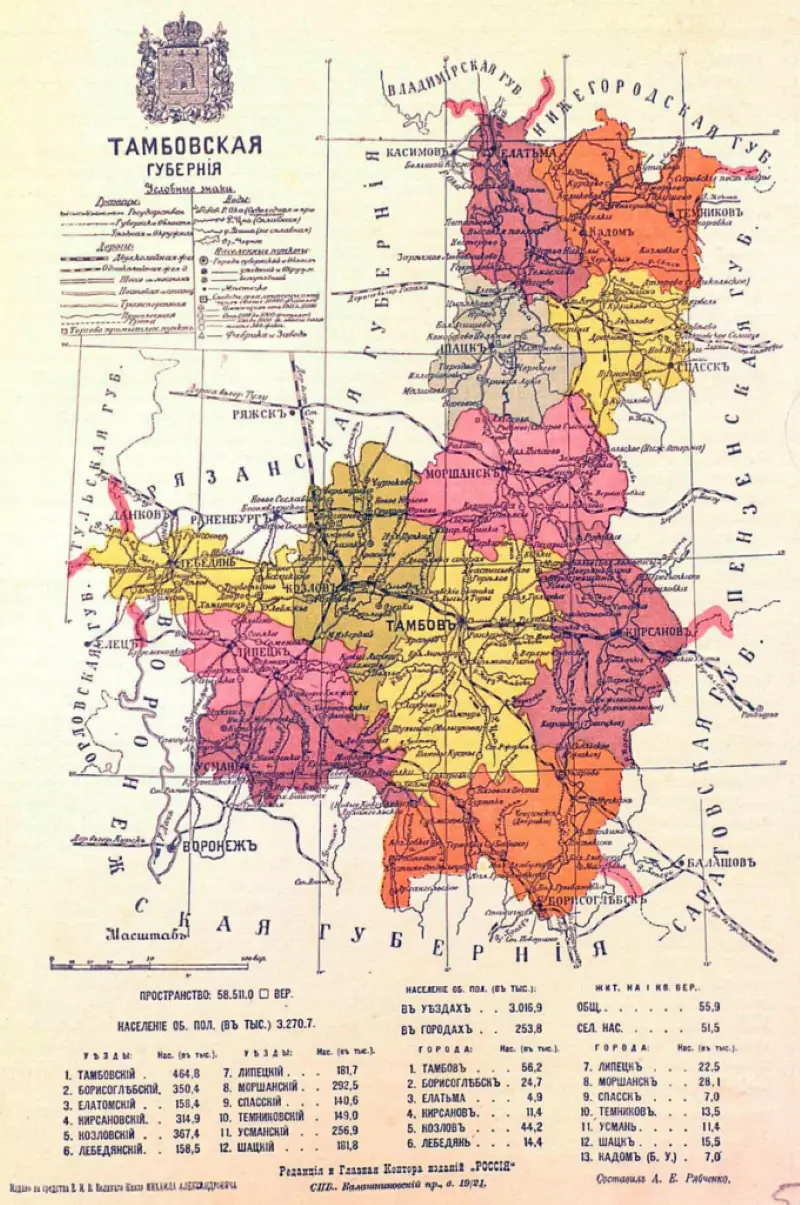

С уездным Кирсановом была связана вся короткая, но яркая жизнь Александра Степановича. Здесь он вырос, здесь прошло его детство. Здесь он женился на местной красавице Софье Боголюбской, и здесь прошёл их медовый месяц. Здесь жили и похоронены его родители. Из Кирсанова он ушёл в историю.

В городе сохранилось немало мест, связанных с его именем. Это и старое здание школы-интерната по улице Красноармейской, построенное ещё в 1900 году и принадлежавшее реальному училищу, которое располагалось в нём в 1908-1918 годы.

Сохранился и дом № 46 по улице Советской, в котором до революции обосновалась семья одного из богатейших купцов и меценатов города Василия Степановича Сосульникова. После революции дом был национализирован, его передали под квартиры сотрудников новой власти, и одна из квартир была выделена Антонову.

После неудачной попытки левых эсеров поднять мятеж в стране и начавшихся после этого репрессий в отношении однопартийцев, член Кирсановского Уездного Совета крестьянских и солдатских депутатов Александр Степанович Антонов не сразу, но ушёл в Кирсановские леса. Там и был создан первый повстанческий боевой отряд, около 20 человек, хорошо вооруженный, с хорошо подобранными командирами и личным составом, жесткой дисциплиной.

Взяв на вооружение лозунг «Советы без коммунистов», Антонов начал борьбу с новой властью – всё те же экспроприации, убийства активистов, чекистов, нападения на продотряды, раздача отнятого обратно крестьянам. Но Антонов мыслил масштабней. Всё изменилось, когда 21 августа 1920 крестьяне села Каменка расправились с одним из продотрядов, потом разоружили другой, посланный выручать «товарищей». Антонов решил, что пришло его время, и ответил на приглашение крестьян из Каменки и окрестных сел возглавить восстания против власти большевиков.

Так они решили на общем сходе, где и потревожились о том, что у них почти нет оружия. Тамбовская губерния, в отличие от Украины, на территории которой то немецкие войска находятся, то Петлюра, была всё же довольно тихой: у крестьян есть вилы, у кого-то охотничьи ружья или винтовка с фронта — так против милиции и то не выступишь. 24 августа Антонов прибыл в село с отрядом, и крестьяне всем сходом, как Бориса Годунова на царство, уговаривают его принять восстание.

Антонов не отказывается – он сравнил себя с народным атаманом Стенькой Разиным и запевает любимую песню времён англо-бурской войны «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». До схватки с Красной армией ещё далеко – она занята на фронтах, а пока можно и председателя Тамбовского губисполкома товарища Чичканова убрать. Тем более что большевики отстранили его от руководящей должности за то, что сдал Тамбов казакам Мамонтова.

С двумя сотнями охранников идти против конного корпуса было в 1919 году равносильно самоубийству, и Чичканову пришлось бежать из Тамбова, а потом и от большевиков. Он уехал поохотиться на озеро Ильмень и попал в руки к Антонову. А тот, уже этакий Тамбовский вождь, приговорил Чичканова к смертной казни и отдал приказ привести приговор в исполнение.

Тамбовский вождь

Серьёзно заняться борьбой с Антоновым у Советской власти возможностей долго просто не было. Тем более что он пользовался поддержкой и симпатией со стороны крестьян, а это была основная часть населения губернии, а он отстаивал их интересы. Отряд, уже насчитывающий полтораста человек, стремительно увеличивался. К осени 1920 года он уже насчитывал более 6 тысяч человек личного состава.

Боевые действия Антонова, сильно ограниченные по масштабам, так как воевать было почти не с кем, шли с переменным успехом. Повстанцы захватывают всё больше оружия, а Антонов красуется собой. В селе Гусевка, например, он выступает перед всем народом с лафета пушки, отбитой у красных, как в своё время Ленин с броневика. Тамбовский вождь любит красивые жесты. Воюет на белом коне, у него белая бурка, белая папаха.

В конце концов Москва отреагировала, начав отправлять в мятежный регион высвобождающие на фронтах регулярные войска с приказом не церемониться. И началось! В сёлах, которые объявлялись «бандитскими», изымали всё зерно и другое продовольствие. Дома сжигали, а мужчин отправляли в концентрационные лагеря на принудительные работы. Тот же Кирсанов и Кирсановский уезд были разбиты на военные секторы.

А в Голынщине организовали крупнейший концентрационный лагерь на тысячу человек. Там содержались не только участники и сочувствующие восстанию, но и заложники – мирные жители: старики, женщины, подростки, малолетние дети. Отчасти эти меры оказались действенными. Но в то же время они способствовали увеличению количества повстанцев.

В результате в ноябре 1920 года состоялся «съезд свободного крестьянства», на котором произошло объединение всех ранее разрозненных отрядов в Объединённую партизанскую армию Тамбовского края. Теперь у повстанцев были 1-я, 2-я, 3-я армии в составе 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельной бригады при 25 пулемётах и 5 орудиях.

В результате в ноябре 1920 года состоялся «съезд свободного крестьянства», на котором произошло объединение всех ранее разрозненных отрядов в Объединённую партизанскую армию Тамбовского края. Теперь у повстанцев были 1-я, 2-я, 3-я армии в составе 14 пехотных, 5 кавалерийских полков и 1 отдельной бригады при 25 пулемётах и 5 орудиях.

Восставшие организовали и собственные политорганы на базе оставшихся эсеровских организаций. Тогда же был сформирован единый орган гражданского самоуправления – «Союз трудового крестьянства» (СТК). Его политическая программа звучала так: свержение власти большевиков и созыв Учредительного собрания.

Армию реформировали в соответствии с воинскими уставами, со штатной структурой, сделав основной боевой единицей полк. Это была уже полнокровная армия, насчитывающая более 50 тысяч бойцов, со своей артиллерией, тылом, медслужбой, трибуналом, разведкой и контрразведкой. Высшему и среднему командному составу были присвоены соответствующие воинские звания.

Справедливости ради надо отметить, что сам А. С. Антонов был на должности начальника штаба 2-й повстанческой армии, но при этом именно он фактически оставался организатором и вдохновителем восстания. Командиром же Объединённой армии был назначен Пётр Михайлович Токмаков – поручик царской армии, полный георгиевский кавалер, участник Русско-японской и Первой мировой войн, кстати, уроженец села Инжавино Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Продолжение следует