Жаркий июльский день. Палит с утра. И мы этому радуемся. В воскресенье 27 июля в День Военно-Морского Флота России собираюсь и еду в Переславль, чтобы там на Горе Гремяч вместе со всеми окунуться в пучину празднества. Остановка в селе Веськово расположена на значительном расстоянии, выхожу и иду по направлению к Музею-усадьбе «Ботик Петра I». Конечно, это само по себе уже испытание, потому как обочины вдоль всей дороги обильно установлены самими разными авто. Понаехали, подсуетились, расставили свои блестящие на солнце четырёхколесные колесницы и куда же обыкновенному мужику деться-то в таких условиях. Лавируя между автомобилями и обтираемый проносящими мимо лимузинами, касаясь почти их, все же добираюсь, дохожу до заветной лесенки, взбираюсь и уж там всё выше и выше, где уже гремит искрящаяся музыка, слышится барабанная дробь и поздравления, поздравления, поздравления.

К сожалению, чуть припозднился, только пришлось выслушать представителя Морского собрания Санкт-Петербурга. Он, конечно же, вспомнил графа Алексея Орлова, куда уж нам без него. Хотя по признанию историков какой из этого вельможи мог бы получиться стратег и победитель в том славном Чесменском сражении. Однако вся слава и почёт достались именно ему и приставка Чесменский к его громкой фамилии.

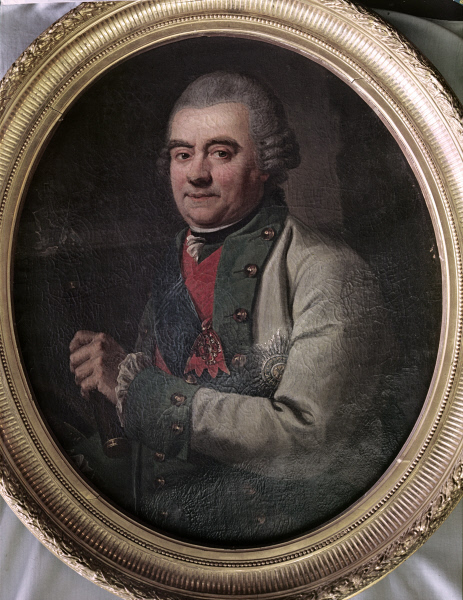

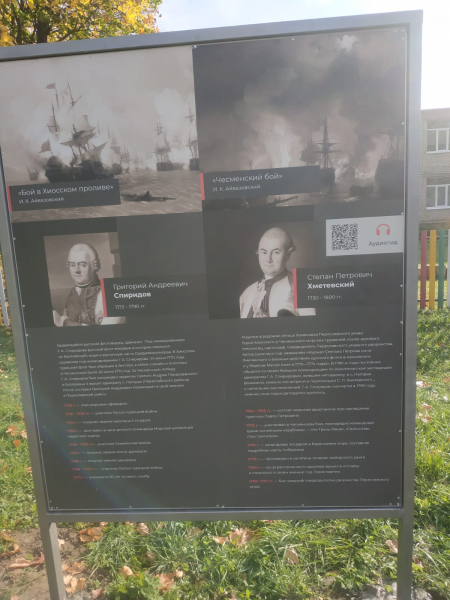

В северной столице России уже давно завсегдатаи Морского собрания выбрали именно его истинным триумфатором той победоносной битвы. Правда, с некоторого времени, они стали признавать и адмирала Григория Андреевича Спиридова, который по заверению профессора Виталия Юрьевича Захарова как раз и является истинным победителем Чесмы. И это к его фамилии следовало бы добавлять ту славную приставку, но Екатерина II решила иначе. А уж историки с тех пор и славят кто как может графа Орлова, то более, то менее. Несколько лет назад даже вышла почтовая марка с его изображением на фоне гибнущих турецких кораблей в Чесменской бухте.

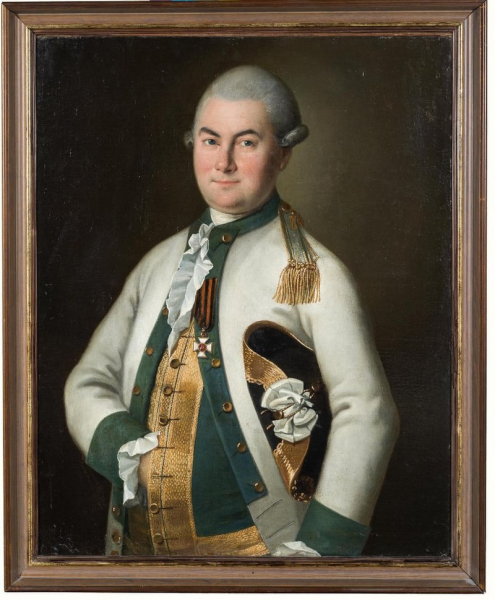

Но представитель Морского собрания нашёл в себе силы сказать доброе слово о славном флотоводце Спиридове, одарил музейных работников книгой о Григории Андреевиче, изданной весьма мизерным тиражом, подчеркнув, что в продаже её найти никак нельзя. А вот о Герое Чесмы и переславце контр-адмирале Степане Петровиче Хметевском, чья могила находится на территории здешнего Никитского монастыря, он не сказал. Не вспомнил. Может, и забыл. Так бывает. Волновался человек, что поделаешь…

Но некоторое время спустя, там же на аллее, где в 2023 году мы все вместе восхищались стендами в честь двух боевых друзей Спиридова и Хметевского, которые общались и дружили много – много лет, увидел экспозицию «Хронология Чесменского сражения» и «Достижения Архипелагской экспедиции под командованием адмирала Спиридова». Правда, уже в самых первых строках, узнал, что на флоте принято расстояния измерять в километрах, хотя всегда было и есть, что они отсчитываются исключительно в морских милях. И никак иначе. Спросите об этом любого морского офицера. Но это, совсем малый пустячок по сравнению с тем, что в такой насыщенной фактологии на двух стендах нет ни единого упоминания о героических деяниях Степана Петровича Хметевского. Как же так? Почему? Хотя бы одну лишь строчку о нём. Но нет такого, не встретил, не прочитал.

Как же так. Кто консультировал переславских музейщиков, которые как-то просто упустили что капитан I ранга Хметевский первоначально должен был возглавить один из кораблей в составе первой эскадры Архипелагской экспедиции адмирала Спиридова. Но судьба или же интриги, без которых, к сожалению, не обойтись, обусловили назначение именно шотландца Уильяма (Василия) Роксбурга на командование кораблём «Три Святителя» у Спиридова.

Сам командующий второй эскадрой русских кораблей шотландец заносчивый Джон Эльфинстон весьма и весьма терпеть не мог русских капитанов, которым довелось командовать кораблями его эскадры. Он и адмирала Григория Андреевича Спиридова невзлюбил с самой первой встречи. Отвлекаясь от основного повествования, позволю воспроизвести, что написал шотландец в своих мемуарах об этом: «…прибыл к адмиралу Спиридову, но его не оказалось на месте, вскоре я встретил его на улице в засаленной шубе и с длинной бородой. Он обнял меня с поцелуем Иуды, за что я хотел послать его к дьяволу, так как менее стойкого человека такой поцелуй мог бы отравить…».

А уж Хметевскому от Эльфинстона доставалось по полной. Гневливый заморский контр-адмирал постоянно упрекал его в «небрежении», нежелании отправляться в поход и постоянных жалобах на состояние корабля. Как-то во время перехода в Англию Эльфинстон даже отстранил Хметевского от командования, но затем спустя какое-то время смилостивился и простил Степана Петровича.

Все выходки вздорного шотландца и бесконечные понукания вынужден был терпеть Хметевский и позднее, будучи назначенным командиром на «Святослав». Этот трёхмачтовый линейный корабль с 80 пушками на борту под командованием Ивана Яковлевича Барша отстал от первой эскадры Спиридова по причине открывшейся течи в борту. Долго находился в ремонте в Ревеле, затем догнал вторую эскадру Эльфинстона. В Портсмуте Барш принял корабль «Саратов», а «Святослав», где отныне будет реять флаг командующего эскадрой Эльфинстона, переходит под командование Хметевского.

Впервые с турецким неприятелем Степан Петрович столкнулся у залива Наполи-ди-Романья. Турки в явном превосходстве по количеству судов и, соответственно, пушек собирались покинуть залив. А тут неожиданно русская эскадра Эльфинстона! Отдавая должное шотландцу, тот ничуть не смутился численным преимуществом неприятеля. Русские первыми открыли стрельбу и заставили ретироваться противника обратно в бухту под прикрытие их береговых батарей. Бой длился около часа. Потери были ничтожны, но само сражение повлияло на настрой как российских командиров, так и матросов. Мы можем бить противника. И это было уже неоспоримо!

Через несколько дней эскадра Джона Эльфинстона соединилась с эскадрой Григория Спиридова. Шотландец, не знающий русского языка и изрядно намучившийся с переводчиком и, как ему казалось, неправильно понимающим и выполняющим его команды капитаном Хметевским, принимает решение о его замене на Роксбурга, о чём и просит в послании Спиридова. Так Степан Петрович возглавил «Три святителя» в эскадре Спиридова, чему он был несказанно рад. Роксбург стал командиром «Святослава».

Русские корабли вернулись в Наполи-ди-Романья. Но турки уже ушли по направлению к Хиосу. За ними гонялись почти месяц. И вот он судный день – сражение в Хиосском проливе.

Команда корабля «Три святителя» под командованием Хметевского показала исключительную выучку в этой битве. Русские бомбардиры вели плотный дерзкий огонь по судам противника, нанося значительные и серьезные повреждения. Враг отвечал тем же. И вот уже сам Степан Петрович, получив ранение, испытал, что есть мраморное неприятельское ядро. Как он впоследствии писал в своем дневнике «…оные камни вредны больше нежили ядра: когда камень придет в корабль, то ударом рассыплется и так как дробью убивает и ранит».

Несмотря на полученное ранение, Степан Петрович умело руководил действиями русских моряков. Корабль выдержал мощный вражеский обстрел и не столкнулся ни с линкором противника, ни сел на рифы. Да, в бортах судна были пробоины, имели место повреждения мачт. Но в целом корабль был в строю и продолжал сражаться, обрушивая на турецкие судна сотни ядер. Пальбу русские матросы вели сразу с двух бортов.

Тогда русский флот выстоял, и турки бежали в Чесменскую бухту. А спустя двое суток мы их просто сожгли и пустили на дно. Эти суда и по сей день там лежат. Умелый дерзкий план российских флотоводцев и, в первую очередь, адмирала Григория Спиридова, определил нашу победу, о которой, несмотря на её 255-ю годовщину в 2025 году мы продолжаем скромно умалчивать.

Трудно, очень трудно, особенно спустя века определить кто же первый из наших в этой битве. Всё дело в том, что историки, часто не обращая абсолютно должного внимания на подлинные документы в лице хотя бы того же «Журнала» Хметевского», оставившего потомкам летопись русской славы, рисуют всяк по своему истинных творцов Чесменского сражения. У одних – это граф Алексей Орлов, командующий объединённых двух русских эскадр. У других – капитан 1-го ранга Самуил Грейг. Даже Эльфинстону, который со своими кораблями был в арьергарде Чесменской битвы стараются пристроить лавры победителя. А истинный творец всего сражения – скромный и дерзкий адмирал Григорий Спиридов. А ещё командиры кораблей: Степан Хметевский, Федот Клокачев, Михаил Борисов и другие. И, конечно же, лейтенант Дмитрий Ильин, который с командой брандера умело поджёг турецкий фрегат, и вскоре огонь распространился на весь вражеский флот.

Год спустя после Чесмы Хметевский, как и все другие, отличившиеся в морском сражении, был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени.

Степан Петрович ещё несколько лет крейсеровал на корабле «Три Святителя» в Архипелаге, наводя со своей отважной командой ужас на турок, и вернулся в Россию, когда ему уже было почти 45 лет.

В 1775 году Хметевский был удостоен ордена Святого Георгия 3-й степени.

Так толком и не оправившийся после ранения и измученный разными болезнями, Степан Петрович хотел расстаться с флотом и подал прошение об отставке. Затем передумал и, уже будучи контр-адмиралом, принял на себя командование эскадрой, посланной для крейсирования между Нордкапом и Кильдином в Северном Ледовитом океане.

По возвращению в Кронштадт он представил подробные карты с изумительным описанием и пояснениями. Отныне всем кораблям было прописано не брать с собой лоцманов, а пользоваться только картами Хметевского.

В 49 лет Степан Петрович выходит в отставку и приезжает в Переславль-Залесский. Здесь он становится помещиком и неустанно продолжает трудиться над своими записями. В этом ему существенно помогает адмирал Спиридов, которому Екатерина II подарила Нагорье со всеми окрестными деревнями. Вот и ездят они в гости друг к другу. Им всегда хорошо быть вдвоём. Они вспоминают минувшие дни и битвы, где сражались плечом к плечу. Что им теперь Орлов, Эльфинстон, дворцовые интриги и сплетни… Друзья отныне вместе в трудах на благо земли Переславской.

Однажды в Переславле они случайно встречают Фёдора Ушакова. Капитан-лейтенант следовал в родные края в Рыбинск, чтобы затем доставить в Санкт-Петербург караван настоящего корабельного леса. Они разные в возрасте: Спиридову далеко за шестьдесят, Хметевскому чуть перевалило за пятьдесят, а Ушакову – 35. Они и раньше пересекались друг с другом, но вот эта встреча стала для них всех особо памятной. Ушакову было весьма интересно проникнуться всеми подробностями Хиосского и Чесменского сражений. Они засиделись, но Ушаков всё не хотел расставаться, впитывая в себя как губка, особенности русской морской атаки во время сражения с неприятелем. Тогда-то он и услышал, что в первую очередь необходимо выбивать флагмана и выводить его из строя. Этот приём он применил через восемь лет после той памятной встречи во время сражения у Фидониси. Корабль капудан-паши был взят в клещи и обстрелян с русских кораблей. Получив значительные повреждения, флагман позорно бежал. За ним последовали оставшиеся турецкие корабли. Самое интересное, что беглецом был и в этот раз все тот же турецкий флотоводец Гази Хасан-паша. Это он бросил флот своего Отечества в Чесме и едва спасся бегством. В разгроме турецкой эскадры в дельте Дуная ему тоже пришлось смазывать пятки. Да, русские научились побеждать турок!

А Спиридов и Хметевский узнав про победу при Фидониси, славно это отпраздновали. Если будете когда-нибудь в музее-усадьбе «Ботик Петра I» в селе Веськово на горе Гремяч, обратите внимание в одном из залов на штоф адмирала Спиридова. Это из него пил адмирал в тот день за подлинный триумф русского оружия над турками.

В 1788 году Степана Петровича Хметевского выбирают предводителем Переславского уездного дворянства. В течение трёх лет он защитник всех дворян и фактический руководитель местных учреждений. Жалованья за это Хметевский не получал, а вот держать стол для всех именитых гостей уезда и помогать неимущим был обязан. И контр-адмирал всё это исправно исполнял. Таков он был всегда. И можно понять состояние Хметевского, узнавшего в апреле 1790 года, что в Москве умер его командующий и друг адмирал Спиридов. Вместе с верными крестьянами Степан Петрович похоронил боевого товарища в храме Преображения Господня в Нагорье.

После смерти Спиридова Хметевский перестал вести свои записи и, судя по всему, их просто забросил.

Спустя десять с небольшим лет после кончины адмирала Спиридова, Степан Петрович умер в декабре 1800 года в своем имении близ Переславля. Его похоронили на территории Никитского монастыря. В 2015 году ему был установлен скромный памятник от российских дворян. Спустя века мы все должны помнить об этом прекрасном переславце – отважном морском офицере, герое Чесмы и Отечества русского.

Я уже неоднократно напоминал переславским музейщикам о том, что как было бы достойно и праведно в филиале Переславского музея-заповедника «Ботик Петра I» в одном из залов, связанных с флотоводческой деятельностью адмирала Спиридова, создать экспозицию, посвящённую Хметевскому. Это логично и верно! Два уважаемых человека, две личности в русской истории, два переславца, Герои Чесмы. Но этого нет. Почему?

Думаю, те стенды, что стояли на этой алее в 2023 году, а ныне их можно лицезреть в селе Нагорье в Адмиральском парке, были более правдивы и точны, нежели вот эти, которые так усиленно изучали все, кто пришел в этот праздничный день на гору Гремяч.

Устроители современной экспозиции как-то совсем просто, не подумав, не осознав того, что же они творят, разлучили боевых друзей Спиридова и Хметевского. Они и сейчас, где то-там высоко за облаками взирают на такое и хмурятся. «Да, и что же вы сделали? Почему же так?». А уж потом, махнув руками, морские волки ушли прочь, растворились в вечности. Они оба велики. И негоже их вот так порознь. Надо бы помнить это и всем нам – людям русским. Ибо без победы в Чесменском сражении не было бы и самой России. Это точно!

Валентин Малютин, военный журналист