Глядя издалека

5 марта 1953 года было и навсегда останется рубиконом не только отечественной, но и общемировой истории. И всё чаще, в разных регионах мира, появляются публикации, в которых утверждается: Сталину помогли, точнее — помогали скончаться. По их оценкам, "отнюдь не исключено, что «соратники» сговорились для его убийства, чтобы избежать надвигающейся новой «чистки». И побыстрее разделить руководящие должности не только друг с другом, но и между своими визави ведомствах и регионах страны.

Заметим, что такие оценки были в зарубежных СМИ не только в мартовские дни 1953 года, но и позже... Вот лишь некоторые из них:

«Неraldo» (португальское Гоа, 10 марта 1953)

«...Окружение Сталина с трудом «скорбит» по своему начальнику. Почти радостное поведение выступавших на Красной площади и не слишком траурные лица окружения в Колонном зале — тому свидетельство. Те же лица избегают даже взглянуть на выставленный в зале саркофаг или на лафет с саркофагом у Мавзолея. И выделили лишь 3 дня на прощание с ним, вместе с похоронами. Такое впечатление от всего этого, что его кончину с нетерпением ждали советские чиновники, особенно высшего ранга. Видимо, борьба за власть в стране началась еще в последние месяцы его жизни?».

«Buitenlands nieuws» («Зарубежные новости», 11 марта 1953), г. Холландия (административный центр нидерландского «Западной Ириана» до 1962 г. - восточная Индонезия с 1963 г.)

«… Уход Сталина приближался. То, что Маленков, а не Сталин выступил с главным докладом на недавнем партсъезде (XIX съезд КПСС, октябрь 1952 г.), говорит, скорее всего, не только о состоянии его здоровья. Чтобы избежать «чистки», намеченной диктатором вскоре после этого съезда, окружение сплачивалось и, видимо, сплотилось против него. Можно предположить, что это сплочение ускорило кончину Сталина, а может, и организовало её?».

«Folha de St. Paulo» (Бразилия, 22 сентября 2020 г.)

«...Сталина убили? Вполне возможно: многие из окружения Сталина боялись повторить судьбу его многочисленных жертв. Поэтому объявленный властями инсульт Сталина и сегодня вызывает так много вопросов у историков и медицинских экспертов. Тем не менее, спустя десятилетия остракизма, Сталин, а подлинные факты его кончины до сих пор «под замком», - вновь стал популярен в Бразилии. Он оказался единственным иностранным политическим лидером, влияющим на подавляющую часть населения страны».

Русофилы и русофобии

Культурное и культовое сталинское наследство стали растаптывать ещё до развенчания собственно культа. После кончины Сталина 5 марта 1953 года, его преемники в верхах, не дожидаясь партийного «развенчания культа личности», взялись за кардинальный пересмотр идеологической политики в СССР. И первым делом это коснулось искусства и литературы. Но, как это и бывает в подобных случаях, с грязной водой выплеснули и младенца...

Пересмотр культурной политики, которую на местах обычно именовали культурно-массовой работой, периода «культа личности» вольно или невольно охватил практически все сферы советского искусства. С театральных подмостков и со страниц литературных журналов удалялись многие произведения и постановки с преобладанием идеологии русского и советского патриотизма. Особенно доставалось произведениям, где сюжеты хотя бы минимально - «пересекались» с деятельностью или просто упоминанием Сталина. И такой подход был не только рекомендован «сверху», это была своего рода самостраховка театральных дирекций и чиновников от культуры. По принципу - «лучше перебдеть, чем недобдеть»...

Впрочем, такой подход проистекал также из интеллектуального уровня многих чиновников от культуры. Показательна характеристика, данная советской партийно-государственной номенклатуре середины 50-х Альфредом Мейером, профессором, руководившим Русским исследовательским центром при Гарвардском университете. В вышедшей в 1965 г. в США книге «Советская политическая система: её истолкование» он писал:

«...руководство в центре и особенно на местах имеет происхождение, главным образом, из низших классов и с относительно недостаточным образованием. Можно предположить, что они мало ценят или вовсе не ценят интеллектуальные качества, в том числе интеллектуальную честность и независимость. Особенно подчинённых».

Как отмечает А.Мейер,

«можно сделать вывод и о том, что партийно-государственные руководители такого уровня не желают, хотя это не афишируя, - иметь «под собой» образованные, «впередсмотрящие» кадры».

Культ и культурологи

После XX съезда КПСС процесс и вовсе набрал обороты. В рамках новой культурной политики решениями тогдашнего ЦК в 1957-59 гг. были официально осуждены прежние постановления ЦК партии (1946-48 гг.) о необходимости преодоления в советском искусстве космополитизма, явного или «подспудного» преклонения перед образцами массовой «культуры» послевоенного Запада.

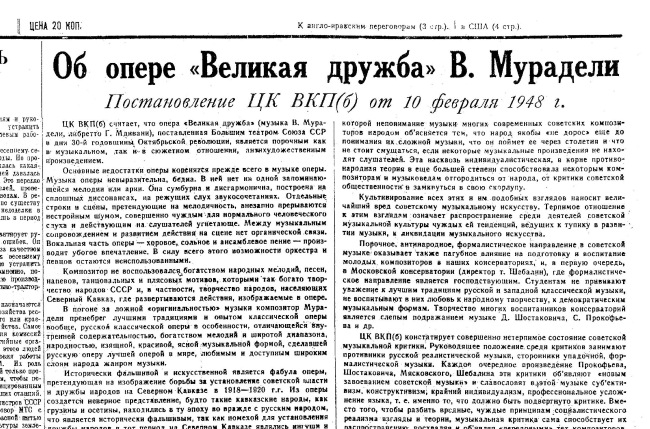

А в тех документах не зря отмечалось, что всё это внедрялось «с целью духовной, интеллектуальной деградации общества и, в целом, населения. И «для опошления и фальсификации дружбы русского народа с другими советскими народами». Скажем, в постановлении ЦК (10 февраля 1948 г.) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» было особо отмечено

«...пренебрежение лучшими традициями и опытом русской классической оперы в особенности, отличающейся внутренней содержательностью, богатством мелодий и широтой диапазона, народностью, изящной, красивой, ясной музыкальной формой».

Кроме того, «из оперы создаётся неверное представление, будто такие кавказские народы, как грузины и осетины, находились в 1918-1920-м годах во вражде с русским народом, что является исторически фальшивым».

Но такие оценки всё же отвергли в постановлении ЦК КПСС от 28 мая 1958 г. «Об исправлении ошибок в оценке оперы «Великая дружба»:

«...Неверные оценки оперы в указанном постановлении отражали субъективный подход к отдельным произведениям искусства и творчества со стороны И. В. Сталина. Что было характерным в период культа личности Сталина».

То есть, эта критика распространялась и на упомянутую развернутую характеристику русской музыки, как и её роли для повышения культурного уровня и укрепления дружбы народов СССР. И естественно, что, в связи с этой «вышестоящей» оценкой, стали активно выискиваться и удаляться из театральных репертуаров и литературных журналов произведения 30-х - первой половины 50-х гг, что называется, с «излишним русофильством».