В Центральном музее Вооруженных Сил прошла международная научно-практическая конференция «1943 год – год коренного перелома в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», организованная ЦМВС.

Открылось мероприятие выступлениями директора ЦМВС Александра Никонова и директора Департамента культуры Минобороны России Артема Горного, которые отметили важность встречи.

На протяжении почти пяти часов собравшиеся ученые выступали с результатами своих исследований, касающихся как общих тем (например, участия в событиях 1943-го года ВМФ, подвигов советских воинов в этот временной период), так и намного более частных вопросов («Неизвестное интервью участника Курской битвы А.П. Маресьева в июле 1943 года», «Деятельность тульских оборонных предприятий в 1943 году» и другие).

С интересным исследованием выступил военный историк, капитан 1 ранга запаса Сергей Мозговой.

Он охарактеризовал участие Военно-Морского Флота в коренном переломе на советско-германском фронте после Сталинградской битвы.

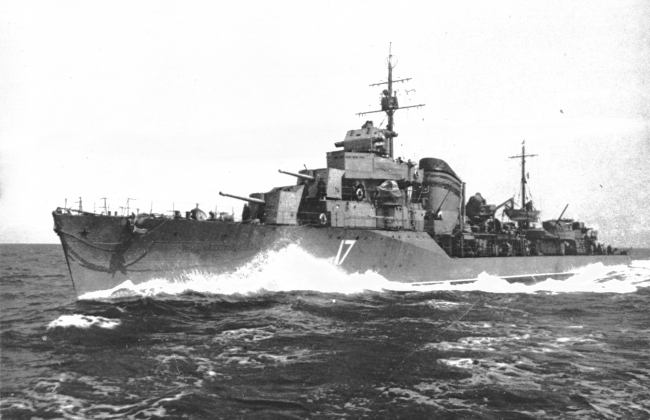

ВМФ вел активные и решительные боевые действия по уничтожению сил флота и транспортов врага, содействовал приморским группировкам Красной Армии в оборонительных и наступательных операциях, оборонял военно-морские базы и крупные порты, прикрывал морские фланги Сухопутных войск, высаживал десанты, блокировал с моря и содействовал в уничтожении окруженных группировок противника, надёжно охранял военные и народнохозяйственные морские, озёрные и речные перевозки.

Так, в январе 1943 г. Краснознамённый Балтийский флот (командующий адмирал В.Ф. Трибуц) и Ладожская флотилия вместе с Ленинградским и Волховским фронтами участвовали в наступательной операции по прорыву блокады Ленинграда («Искра»). Корабли и суда осуществляли перевозку войск, содействовали войскам фронтов артиллерией, авиацией, морской пехотой. При поддержке артиллерии и авиации Балтийского флота войска двух фронтов прорвали блокаду Ленинграда.

На лето 1943 г. Военный совет Ленинградского фронта поставил флоту следующие задачи: нанести удары по коммуникациям противника в Балтийском море и Финском заливе силами подводных лодок, авиации и торпедных катеров; обеспечить свои коммуникации и поддержать благоприятный оперативный режим в восточной части Финского залива; содействовать флангу войск фронта при обороне и наступлении; осуществить оперативные перевозки войск фронта; удерживать острова в восточной части залива.

И эти задачи флот с честью выполнил.

С 1 января по 9 октября 1943 г. Черноморский флот вместе с фронтами участвовал в Северо-Кавказской наступательной операции, действовал на коммуникациях врага, осуществлял снабжение войск, захвате плацдарма у Новороссийска (Малая земля).

Для содействия войскам 47-й армии, стремящейся освободить г. Новороссийск в феврале 1943 г., были проведены десантные операции. Наиболее удачной стала высадка десанта на западном берегу Цемесской бухты, где отряд морской пехоты под командованием майора Ц.Л. Кунникова захватил важный плацдарм в районе Станички и Мысхако. Он вошёл в историю войны под названием «Малой земли». Впоследствии сюда направились части 18-й армии генерала К.Н. Леселидзе.

Освободив Северный Кавказ, советские войска в начале мая вышли к Таманскому полуострову, который гитлеровцы пытались удержать всеми силами. Осенью 1943 г. советские войска, в состав которых входили силы Черноморского флота, продолжили боевые действия по освобождению Таманского полуострова и Новороссийска.

С 9 сентября по 9 октября 1943 г. Северо-Кавказский фронт и Черноморский флот провели Новороссийско-Таманскую операцию, главными событиями которой стали Новороссийская десантная операция, десанты на северное и южное побережье Таманского полуострова, действия на коммуникациях противника.

Одним из центров боевых событий стал Новороссийск, где 10 сентября наши войска, поддержанные силами флота и морпехами «Малой земли», перешли в наступление и уже 16 сентября Новороссийск был полностью освобождён от захватчиков. А к началу октября очистили от захватчиков низовье Кубани, освободили западную часть Таманского полуострова, вышли к Керченскому проливу и завершили разгром прижатых к морю остатков вражеских дивизий.

31.10 - 11.12.1943 г. Северо-Кавказский фронт, Черноморский флот и Азовская флотилия осуществили Керченско-Эльтигенскую операцию, формировали Керченский пролив и захватили плацдармы у Эльтигена и севернее Керчи. Черноморский флот и Азовская военная флотилия осуществляли переброску войск. Высаженные войска, сведённые затем в Отдельную Приморскую армию, отвоевали на Керченском полуострове плацдарм.

Как отметил военный историк Сергей Мозговой, Народный комиссар ВМФ Н.Г. Кузнецов поставил перед Северным флотом следующие задачи: не допустить захвата районов базирования флота, прорыва кораблей и высадки десантов в Кольском заливе, в Йоканьге и Белом море; содействовать флангу 14-й армии авиацией, артогнём, десантными и морскими перевозками; продолжить нарушение перевозок противника в Норвежском и Баренцевом морях и «запретить» использование Петсамо в качестве конечного пункта перевозок; активизировать действия подводных лодок, авиации и надводных кораблей против боевых кораблей и транспортов противника, систематически проводить минные постановки; обеспечить движение внешних конвоев усилением охранения и всеми видами обороны в прибрежной зоне; сохранить морскую коммуникацию Мурманск, Белое море, Арктика.

В 1943-м г., как и в 1942 г., борьба на коммуникациях стала главным содержанием боевых действий на театре. При этом первоочередной задачей было обеспечение внешних и внутренних конвоев, а на втором месте – нарушение морских перевозок противника вдоль северного побережья Норвегии.

Так по воспоминаниям командира бригады подводных лодок Северного флота Ивана Александровича Колышкина, во второй половине августа 1943 г. от устья Печоры до устья Оби совершал переход конвой советских судов с важными грузами. Для его прикрытия была направлена подводная лодка «С-101», которая обнаружила неприятельскую ПЛ «U-639». Наша ПЛ произвела трёхторпедный залп по врагу, в результате которого фашистский подводный пират был потоплен. Командующий флотом адмирал А.Головко отмечал, что если бы этого пирата не потопили, то из 15 судов, входивших в конвой, немногие бы добрались до места назначения.

На северном морском театре важная роль в войне принадлежала подводным лодкам. Североморские подводники дерзко и решительно действовали на морских коммуникациях противника. Этот период характерен поисками новых форм и способов действий подводных лодок на коммуникациях противника и значительным улучшением организации воздушной и других видов разведки, способствовавших выходу лодок на конвои врага. В первой половине 1943 г. действия подводных лодок стали весьма интенсивными. В море одновременно находилось до шести лодок. Несмотря на усиление противником своей противолодочной обороны, подводные лодки добивались серьёзных успехов, проникали внутрь походного порядка конвоя и топили немецкие транспорты. В течение второго периода войны подводные лодки поставили 270 мин на 18 минных банках. Всего подводные лодки за период с декабря 1942 г. по декабрь 1943 г. включительно уничтожили свыше 20 транспортов и около 15 боевых кораблей противника. А всего наши рыцари глубин потопили и обезвредили 42 гитлеровских транспорта.

Наметилось превосходство нашей авиации в заполярном небе. К 1 января 1943 г. наметилось сравнительное равновесие военно-воздушных сил: на аэродромах противника в Северной Норвегии и Северной Финляндии базировалось 345 самолётов, у авиаторов-североморцев в строю находилось 302 крылатых машин.

Североморские авиаторы, как и подводники, постепенно освоили заполярный театр боевых действий и начали контролировать весь участок морских сообщений гитлеровцев, пролегавший в операционной зоне флота. Воздушные разведчики вели разведку на удалении до 400 миль. Наличие в составе ВВС флота дальних бомбардировщиков и самолетов-торпедоносцев позволило наносить удары по конвоям в районе Тромсё и других коммуникациях врага.

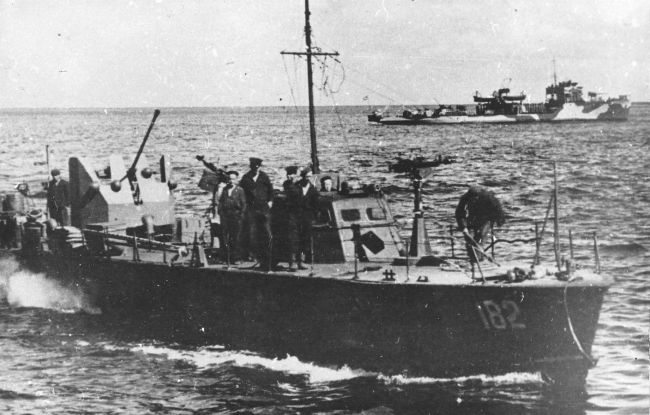

К примеру, над полуостровом Рыбачий все лето шли жаркие схватки с авиацией противника. В отдельные дни количество самолето-вылетов на прикрытие конвоев с грузами для СОРа в Мотовском заливе доходило до 90. Только 22 августа для уничтожения вражеской авиации флотские авиаторы произвели несколько налетов на аэродромы в Луостари и Свартенс. В 1943 г. пополнение катерами (отечественными типа «Д-3» и американскими типа «Хиггинс». Успешно действовали разведчики-североморцы морской пехоты, делая постоянно вылазки в тыл противника.

Таким образом, участие ВМФ в операциях 1943 года было значительным

На конференции более 30 учёных-историков из России, а также Казахстана и Азербайджана представили абсолютно свежие исследования, посвященные событиям переломного 1943 года, когда совместными усилиями всех видов Вооружённых Сил и родов войск произошёл коренной перелом в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

По материалам инфосообщений