(Продолжение. Начало см. в Сводке+ за 18, 20, 22 ноября с.г.).

На пышном приёме в честь победы в Эгейском море Екатерина Великая пожаловала адмиралу Спиридову хрустальный бокал (хранится в Переславском музее) со своим вензелем. Григорий Андреевич получил высший орден Андрея Первозванного, село Нагорье с 15-ю сёлами и деревнями в Переславском уезде. Великий флотоводец воспринял это как пощёчину императрицы.

В 1773 году Спиридов пишет рапорт об отставке. И лет ему много, да и болезни замучили. Вопрос был решён положительно. В указе отмечалось, что за долгую и безупречную службу, он сверх положенного прослужил, ему не пенсию назначили, а полное адмиральское жалование.

В тридцать пять лет Г.А. Спиридов женился на Анне Матвеевне Нестеровой, дочери корабельного мастера из Адмиралтейства - Матвея Васильевича. Она родилась в 1734 году. Екатерина II не могла простить известному флотоводцу такого шага, ведь дворянин женился на простой девушке.

В 1774 году адмирал Спиридов решил поселиться в Нагорье. У Спиридовых, Григория Андреевича и Анны Матвеевны было 4 сына: Андрей, Матвей, Алексей и Григорий.

Старший Андрей /1750-1770/ умер в плавании корабельной русской эскадры вокруг Европы в 1770 г.

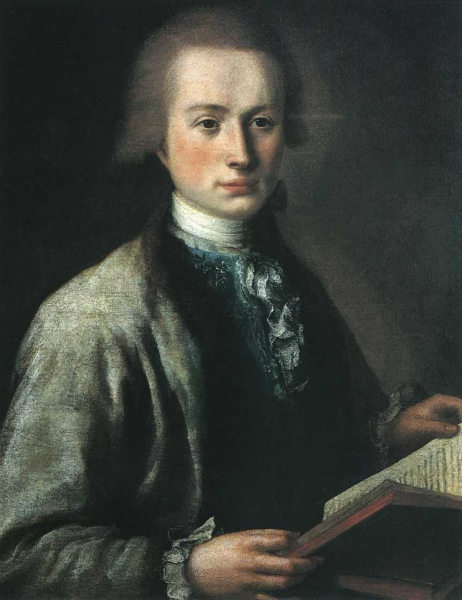

Матвей Григорьевич /1751 -1829 гг./ - известный русский генеалог, сенатор.

Матвей Григорьевич женился на дочери историка кн. М. М. Щербатова - Ирине Михайловне /1757 – 1827/.

До получения Переславской вотчины жил в С.-Петербурге, где держал открытый дом. О нём часто упоминает в числе великосветских домов в своих воспоминаниях французский дипломат Де-Корберон /1775-1780 гг./ Матвей Григорьевич известен как историк. Ему принадлежат «Российский родословный словарь» /1793 – 94 гг./; «Краткий опыт исторического известия о дворянстве российском 1804 г.»; «О старинных чинах в России». Вместе со своей женой он похоронен в Сольбинском монастыре Переславского уезда.

Алексей Григорьевич Спиридов /1753 – 1828 гг./ ещё с раннего детства связал свою судьбу с морской службой, вместе с отцом участвовал в знаменитом Чесменском сражении, впоследствии - адмирал, был архангельским губернатором /1811 – 1813 гг./ и главным комендантом над Ревельским портом.

Младший сын Спиридова - Григорий Григорьевич /1758 – 1822 гг./ обер-полицмейстер, а затем гражданский губернатор города Москвы. Службу начал пажом, долгое время был офицером лейб-гвардии Семёновского полка, участвовал в Русско-Шведской войне /1788 – 1790 гг./.

Обер – полицмейстером назначен в 1769 году, в 1780 году ушёл в отставку.

Но во время войны с Наполеоном Г.Г. Спиридов возвращается к военной службе. В 1805 году, а затем в 1812 году он вступает в переславское ополчение и участвует в военных действиях. После изгнания французов из Москвы он был назначен сначала комендантом, а затем губернатором столицы. Ушёл в отставку в 1814 году. Известный художник Д.И. Кардовский был внучатым племянником Григория Григорьевича Спиридова.

Из семьи Спиридовых вышел декабрист Михаил Матвеевич Спиридов, - как он именовался тогда в официальных документах: «декабрист первого разряда».

Унаследовав от деда любовь к военному искусству, от отца - к истории и философии, он, завершив домашнее образование под руководством своей матери Ирины Михайловны Щербатовой, в 1812 году был зачислен урядником второго владимирского полка ополчения. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года. За отвагу, проявленную в сражениях, был награждён многими орденами.

После войны служил в Южной армии, располагавшейся в Волынской и Киевской губерниях. Здесь он примкнул к тайной революционной организации, известной под названием «Общество соединённых славян». Во время пребывания в летних лагерях его приняли в Южное общество декабристов полковник Муравьёв – Апостол и поручик Бестужев – Рюмин. В сентябре 1812 года два революционных общества слились, а майор М. Спиридов был избран посредником между ними.

Спиридова арестовали в Константинове, по другим данным - в Житомире и привезли в Петербург, в конце января в 1826 году.

В Переславском музее хранится газета «Московские вести» от 24 июля 1826 года. На первых страницах её опубликованы списки лиц, приговорённых к смертной казни. Под номером седьмым значится майор Спиридов. Вину его, «преступника первого ранга», определили так: «Спиридов умышлял на цареубийство, взялся сам, дав клятву на образе, совершить оное и назначил к тому других, участвовал в управлении славянским обществом, старался о распространении его принятием членов и возбуждением нижних чинов».

Спиридов приговорён к каторжным работам – «вечно», но затем приговор был смягчён до 20 лет (а затем сначала на 5 лет, потом ещё на 2 года). Первое время осуждённый содержался в Кексгольмской крепости, где сидел в Пугачевской башне (место содержания Семки Пугачёва), затем был переведён в Шлиссельбург. В декабре 1827 года его увезли в Нерченскую каторжную тюрьму, познакомился он также с тюрьмами Читы и Петровского завода.

Срок отбывания каторги был закончен Михаилом Матвеевичем 10 июля 1839 года, и его отправили на поселение в Красноярск, о чём усиленно хлопотали его братья - Александр (начальник Сибирского Таможенного округа), коллежский асессор Андрей Матвеевич.

По водворении в Красноярске, Спиридов обратился через Енисейского гражданского губернатора Копылова об отведении ему узаконенного количества десятин земли в Заледеевской волости Красноярского округа. «Во владение Спиридову отведена из пустопорожней земли состоящей в даче д. Мининой; пахотной 11 дес., 1650 кв. саж., сенокосного покоса 3 дес. 750 кв. саж., и под речкой Карагушем 750 кв. саж.». По наделении землёй он проживал в деревне Дрокино в 12 верстах от Красноярска.

Но ещё раньше этого, как видно из последнего письма (октябрь 1842 г.) Михаила Матвеевича, он занимался хлебопашеством и соединённым с ним промыслами». «А я понемногу хозяйствую, понемногу завожусь да всё плохо, трудно по нашему стеснённому положению. Завёл кузню, тележную, а зимой заведу шорную. Хлебопашество моё идёт можно сказать кое-как по великому недостатку работников, которые все уходят на золотые прииски».

Под влиянием ужасов каторги Михаил Матвеевич, как и все декабристы, удалился от религиозного вольнодумства, широко распространённого среди «славян» и стал глубоко верующим человеком.

Среди старожил в деревне Дрокино оказались два старика, которые немного помнили о декабристе Спиридове и рассказывали следующее: «Спиридов, - по воспоминанию Михаила Дмитриевича Нашивочкина, - занимался сельским хозяйством, которое достигало по засеву до 40 дес. У него были в большом количестве рабочие батраки, лошадей было 20, также и другой скотины. Занимаясь хозяйством, он сеял пшеницу, рожь, гречиху, лён, коноплю и т.д. Хлеб в большом количестве отправлял на золотые прииски на своих лошадях. К крестьянам относился хорошо. Всё давал. Всякую нужду он крестьян удовлетворял, кому нужен хлеб на посев, на еду и на другие цели, всем с охотой ссужал. В обращении с крестьянами был всегда внимателен и добр. Ссужал крестьян также и деньгами. За всё время его жизни из России присылали деньги в большом количестве, как будто бы от сестры. И перед смертью своей он получил из Петербурга 12000 руб…

Жил Спиридов один с прислугой, были и стряпка и рабочие. Похоронен он в с. Заледеево на старом кладбище. После смерти приезжал какой – то родственник, который сделал ограду на могиле. Плита положена тотчас же на могилу».

Скончался М.М. Спиридов 21 декабря 1845 года.

Продолжение следует