В погожий сентябрьский денёк решил прогуляться по улице покорителя морей и океанов, отважного капитана военных российских фрегатов XVIII века, Героя Хиосского и Чесменского морских сражений, уникального летописца и картографа, предводителя Переславского уездного дворянства – контр-адмирала Степана Петровича Хметевского. В Переславле-Залесском. Она находится в так называемом «Царском селе». Где все дома выразительны и многозначны. Как и их хозяева. Какой-либо общественный транспорт туда не заходит, так что только пешком можно было добраться. Потратил два часа, но как таковой улицы прославленного человека Руси не обнаружил. По крайней мере, ни одной таблички, указывающей на принадлежность отрезка дороги к его имени не нашёл. Может, плохо искал? Но и те местные жители, с кем удалось переговорить, свидетельствовали только одно - впервые о таком слышат, хотя проживают в этом месте не один десяток лет.

Может, свои поиски и следовало бы продолжать далее, но уже темнело, и с таким путешествием пришлось закончить. Жаль, что так. Попутно вспомнилось, что на недавно открытом в городе ж/д вокзале в «Интерактивном гиде отсутствует портрет Степана Петровича, а его могила на территории Никитского монастыря тоже вроде как условна, и стало мне не по себе. И самом деле, такой человечище земли переславской, а мы всё не можем толком память его увековечить. В его родном городе. Жаль...

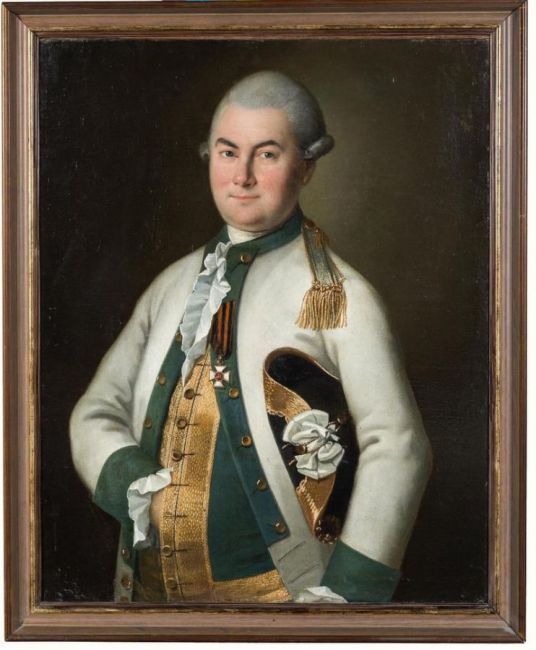

Что ж, пожалуй, самое время рассказать о самом Хметевском.

Он прожил в этом мире всего лишь семьдесят с небольшим лет. В этом летоисчислении даты его жизненного пути таковы: 294 года со дня рождения, 224 года со дня упокоения и 254 года со дня Победы над турецкими флотоводцами в Чесме, где он был храбр, отважен и непобедим.

Его жизненная биография нам хорошо известна благодаря раритетной и неповторимой рукописи, которую под названием «Журнал Степана Петрова сына Хметевского о военных действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии в 1770—1774 годах» впервые обнародовал журнал «Современник» в 1855 году, спустя пятьдесят с небольшим лет после кончины российского флотоводца.

Журнал, основанный Александром Сергеевичем Пушкиным, как известно, издавали в то время в Санкт-Петербурге поэт Николай Алексеевич Некрасов и Иван Иванович Панаев. Рукопись Хметевского редактировал сам Николай Григорьевич Чернышевский. Он же написал, как подтверждают исследователи, и предисловие. Так поденные записи контр-адмирала, которые он вел на протяжении ряда лет, впервые обрели своего читателя.

Из них мы узнаем, что в семи километрах от Переславля в октябре 1730 года в небольшом сельце Хомяковка в обычной дворянской семье появился на свет мальчик. Нарекли его Степаном. Его жизненным выбором стала Навигацкая школа в Москве, затем учеба в Морской академии в Петербурге. Семнадцатилетним юноша уже служит на Балтике и командует транспортным судном «Вологда» во время Семилетней войны. А в 33 ему выпадает судьба быть в течение года морским адъютантом при цесаревиче Павле Петровиче.

К тому времени, когда снаряжается Архипелагская экспедиция, Хметевский был одним из лучших капитанов. Его определили возглавить 66-пушечный трехмачтовый линкор «Не тронь меня». В плавание Степан Петрович отправился 9/20 октября 1769 года в составе второй эскадры, которую возглавил приглашенный императрицей Екатериной II энергичный шотландец Джон Эльфинстон. На родине он только мечтать мог об адмиральском звании, а вот по приезду в Россию ему сразу был пожалован чин контр-адмирала. Так что свой тридцать девятый день рождения Хметевский встретил, направляясь на борту корабля к будущим морским сражениям.

Как пишет в своем дневнике Степан Петрович с ними случалось всякое. Они «…будучи в пути, претерпевали от великих штормов, стужи, морозов, снегу и дождя, и сыростей великие беспокойства и несности».

Вообще-то Хметевский первоначально должен был возглавить один из кораблей в составе первой эскадры Архипелагской экспедиции адмирала Спиридова. Но судьба или же простые интриги, без которых никак было не обойтись, обусловили назначение именно шотландца Уильяма (Василия) Роксбурга на командование кораблем «Три Святителя» у Спиридова. Скорее всего в этом случае не обошлось без помощи его двоюродного брата Самуила Грейга, возглавившего отряд из нескольких кораблей в составе эскадры Спиридова.

Сам заносчивый Эльфинстон терпеть не мог русских капитанов, которым довелось командовать кораблями его эскадры. Он и адмирала Григория Андреевича Спиридова невзлюбил с самой первой встречи. Отвлекаясь от основного повествования позволю воспроизвести, что написал шотландец в своем мемуаре об этом: «…прибыл к адмиралу Спиридову, но его не оказалось на месте, вскоре я встретил его на улице в засаленной шубе и с длинной бородой. Он обнял меня с поцелуем Иуды, за что я хотел послать его к дьяволу, так как менее стойкого человека такой поцелуй мог бы отравить.»

А уж Хметевскому от Эльфинстона доставалось по полной. Гневливый контр-адмирал постоянно упрекал его в «небрежении», нежелании отправляться в поход и постоянных жалобах на состояние корабля. Как-то во время перехода в Англию Эльфинстон даже отстранил Хметевского от командования, но затем спустя какое-то время смилостивился и простил Степана Петровича.

Все выходки вздорного шотландца и бесконечные понукания вынужден был терпеть Хметевский и позднее, будучи назначенным командиром на «Святослав». Этот трехмачтовый линейный корабль с 80 пушками на борту под командованием Ивана Яковлевича Барша отстал от первой эскадры Спиридова по причине открывшейся течи в борту. Долго находился в ремонте в Ревеле, затем догнал вторую эскадру Эльфинстона. В Портсмуте Барш принял корабль «Саратов», а «Святослав», где отныне будет реять флаг командующего эскадрой Эльфинстона, переходит под командование Хметевского.

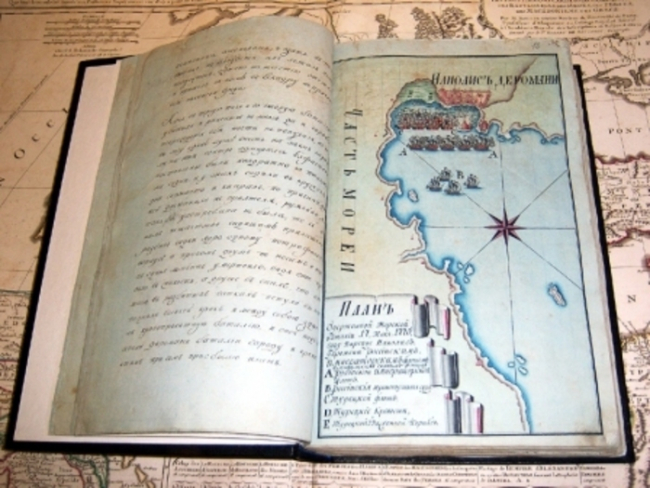

Впервые с турецким неприятелем Степан Петрович столкнулся у залива Наполи-ди-Романья. Турки в явном превосходстве по количеству судов и соответственно пушек собирались покинуть залив. А тут неожиданно русская эскадра Эльфинстона. Отдавая должное шотландцу, тот ничуть не смутился численным преимуществом неприятеля. Русские первыми открыли стрельбу и заставили ретироваться противника обратно в бухту под прикрытие их береговых батарей. Бой длился около часа. Потери были ничтожны, но само сражение повлияло на настрой как российских командиров, так и матросов. Мы можем бить противника. И это было уже неоспоримо.

Через несколько дней эскадра Джона Эльфинстона соединилась с эскадрой Григория Спиридова. Шотландец, не знающий русского языка и изрядно намучившийся с переводчиком и, как ему казалось, неправильно понимающим и выполняющим его команды капитаном Хметевским, принимает решение о его замене на Роксбурга, о чем и просит в послании Спиридова. Так Степан Петрович возглавил «Три святителя» в эскадре Спиридова, чему он был несказанно рад. Роксбург стал командиром «Святослава».

Русские корабли вернулись в Наполи-ди Романья. Но турки уже ушли по направлению к Хиосу. За ними гонялись почти месяц. И вот он судный день-сражение в Хиосском проливе.

Команда корабля «Три святителя» под командованием Хметевского показала исключительную выучку в этой битве. Русские бомбардиры вели плотный дерзкий огонь по судам противника, нанося значительные и серьезные повреждения. Враг отвечал тем же и вот уже сам Степан Петрович, получив ранение, испытал, что есть мраморное неприятельское ядро. Как он впоследствии писал в своем дневнике «…оные камни вредны больше нежили ядра: когда камень придет в корабль, то ударом рассыплется и так как дробью убивает и ранит».

Несмотря на полученное ранение, Степан Петрович умело руководил действиями команды. Корабль выдержал мощный вражеский обстрел и не столкнулся ни с линкором противника, ни сел на рифы. Да, в бортах судна были пробоины, имели место повреждения матч. Но в целом корабль был в строю и продолжал сражаться, обрушивая на турецкие судна сотни ядер. Пальбу русские матросы вели сразу с двух бортов.

Тогда русский флот выстоял и турки бежали в Чесменскую бухту. А спустя двое суток мы их просто сожгли и пустили на дно. Эти суда и по сей день там лежат. Умелый дерзкий план российских флотоводцев и, в первую очередь адмирала Григория Спиридова, определил нашу победу, о которой, несмотря на ее 252 годовщину в 2022 году мы скромно умалчиваем.

Трудно, очень трудно, особенно спустя века определить кто же первый из наших в этой битве. Все дело в том, что историки, часто не обращая абсолютно должного внимания на подлинные документы в лице хотя бы того же «Журнала» Хметевского, оставившего потомкам летопись русской славы, рисуют всяк по своему истинных творцов Чесменского сражения. У одних – это граф Алексей Орлов, командующий объединенных двух русских эскадр. У других – капитан 1-го ранга Самуил Грейг. Даже Эльфинстону, который со своими кораблями был в аръергарде Чесменской битвы стараются пристроить лавры победителя. А истинный творец всего сражения-скромный и дерзкий адмирал Григорий Спиридов. А еще командиры кораблей Степан Хметевский, Федот Клокачев, Михаил Борисов и другие. И, конечно же, лейтенант Дмитрий Ильин, который с командой брандера умело поджег турецкий фрегат и вскоре огонь распространился на весь вражеский флот.

Год спустя после Чесмы Хметевский как и все другие, отличившиеся в морском сражении, был награжден орденом св. Георгия 4-й степени.

Степан Петрович еще несколько лет крейсеровал на корабле «Три Святителя» в Архипалаге, наводя со своей командой ужас на турок и вернулся в Россию, когда ему уже было почти 45 лет.

В 1775 году Хметевский был удостоен ордена св. Георгия 3-й степени.

Так толком не оправившийся после ранения и измученный разными болезнями Степан Петрович хотел расстаться с флотом и подал прошение об отставке. Затем передумал и уже будучи контр-адмиралом, принял на себя командование эскадрой, посланной для крейсирования между Нордкапом и Кильдином в Северном Ледовитом океане.

По возвращению в Кронштадт он представил подробные карты с изумительным описанием и пояснениями. Отныне все кораблям было приписано не брать с собой лоцманов, а пользоваться только картами Хметевского.

В 49 лет Степан Петрович выходит в отставку и приезжает в Переславль-Залесский. Здесь он становится помещиком и неустанно продолжает трудиться над своими записями. В этом ему существенно помогает адмирал Спиридов, которому Екатерина II подарила Нагорье со всеми окрестными деревнями. Вот и ездят они в гости друг к другу. Им всегда хорошо быть вдвоем. Они вспоминают минувшие дни и битвы , где сражались плечом к плечу. Что им теперь Орлов, Эльфинстон, дворцовые интриги и сплетни, друзья отныне вместе.

Однажды в Переславле они случайно встречают Фёдора Ушакова. Капитан-лейтенант следовал в родные края в Рыбинск, чтобы доставить в Санкт-Петербург караван корабельного леса. Они разные в возрасте: Спиридову далеко за шестьдесят, Хметевскому-чуть перевалило за пятьдесят, а Ушакову -35. Они и раньше пересекались друг с другом, но вот эта встреча стала для них всех особо памятной. Ушакову было весьма интересно выслушать все подробности Хиосского и Чесменского сражений. Они засиделись, но Ушаков все не хотел расставаться, впитывая как губка в себя особенности русской морской атаки во время сражения с неприятелем. Тогда-то он и услышал, что в первую очередь необходимо выбивать флагмана и выводить его из строя. Этот прием он применил через восемь лет после той памятной встречи во время сражения у Фидониси. Корабль капудан-паши был взят в клещи и обстрелян с русских кораблей. Получив значительные повреждения, флагман позорно бежал. За ним последовали оставшиеся турецкие корабли. Самое интересное, что беглецом был и в этот раз все тот же турецкий флотоводец Гази Хасан-паша. Это он бросил свой флот в Чесме и едва спасся бегством. В разгроме турецкой эскадры в дельте Дуная ему тоже пришлось смазывать пятки. Да, русские научились побеждать турок…

А Спиридов и Хметевский узнав про победу при Фидониси, славно это отпраздновали. Если будете когда-нибудь в музее – усадьбе «Ботик Петра I» в селе Веськово на горе Гремяч обратите внимание в одном из залов на штоф адмирала Спиридова. Это из него пил адмирал в тот день за подлинный триумф русского оружия над турками.

В 1788 году Степана Петровича выбирают предводителем Переславского уездного дворянства. В течение трех лет он защитник всех дворян и фактический руководитель местных учреждений. Жалованья за это Хметевский не получал, в вот держать стол для всех дворян уезда и помогать неимущим был обязан. И контр-адмирал все это исправно исполнял. Таков он был всегда. И можно было понять состояние Хметевского, узнавшего в апреле 1790 года, что в Москве умер его командующий и друг адмирал Спиридов. Вместе в крестьянами Степан Петрович похоронил боевого товарища в храме Преображения Господня в Нагорье.

После смерти Спиридова Хметевский перестал вести свои записи и, судя по всему, их просто забросил.

Спустя десять с небольшим лет после смерти адмирала Спиридова Степан Петрович умер в декабре 1800 года в своем имении близ Переславля. Его похоронили якобы на территории Никитского монастыря. В 2015 году на месте предполагаемого захоронения ему был установлен скромный памятник от российских дворян. Спустя века мы все должны помнить об этом прекрасном человеке – отважном морском офицере, герое Чесмы и Отечества русского.

Хорошо было бы также в музее «Ботик Петра I» в одном из залов, связанных с флотоводческой деятельностью адмирала Спиридова, создать и экспозицию, посвященную Хметевскому. Это было бы логично и правильно. Два уважаемых человека, две личности в русской истории, два переславца, Герои Чесмы, чьи имена носит Клуб юных моряков (КЮМ). Но этого нет. Оттого и грустно, что так…

А уж если и говорить о Чесме, то, совсем недавно моя родственница вернулась из морского круиза к берегам Турции. На нашем фешенебельном лайнере AstoriaGrande. В один из дней корабль пристал к пристани в Чесменской бухте. О том, что именно здесь русские 254 года назад сожгли и потопили турецкий флот, на корабле ни слова никто так и не произнёс. Самим туристам было представлено четыре часа для прогулки по городу. Они и пошли кто-куда. Мои родственики совсем случайно отыскали музей той грандиозной битве посвященный, остальные, кто знает, вряд ли. А ведь если бы им как-то подсказать, сориентировать, думаю, что многие бы нашли в своих сердцах патриотические созвучия и обязательно бы вспомнили в тот день наших храбрых и отважных флотоводцев, капитанов кораблей, матросов и солдат десантных батальонов. Но всё однако обстоит совсем не так…

Вспоминаю, как однажды мне рассказывал военный историк капитан 1 ранга Сергей Александрович Мозговой о своём путешествии в тамошние края. Для этого он специально летел в Измир, оттуда на машине до самой Чешмы, как её прозывают в Турции, чтобы воочию увидеть место самого сражения, посетить музей, какого у нас всё так и нет, поклониться подвигу и памяти наших доблестных воинов. А тут были наши туристы и не увидели, не посетили, потому как никто так и не удосужился об этом произнести. Ни слова…

И еще одно наблюдение. На последней международной Московской книжной ярмарке, что проходила в начале сентября в «Экспоцентре», я на разных стендах издательств немало увидел исторических монографий, посвященных XVIII веку. Горько то, что ни одной из них ни строчки о Чесме. Не заметили это историческое морское сражение эти горе-исследователи, не вспомнили…

Так что лучше уж сегодня приехать в село Нагорье, прийти в парк имени адмирала Г.А. Спиридова. Там на стендах есть всё и о Чесме, а также её Героях –Спиридове и Хметевском. Сельчане, пожалуй, более трепетно относятся к именам своих прославленных земляков. Вы тоже приезжайте и всё узнаете. А на улицу адмирала Хметевского в Переславле, пожалуй, когда – нибудь вернусь. Если отцы города вспомнят о нём и укажут принадлежность данной улицы на местности. А не только на карте… Как-то так!

Валентин Малютин, военный журналист