(Начало. Продолжение см. в «Сводке +» 13 октября 2024 года).

25 октября 2024 года исполняется 100 лет со дня рождения академика Виктора Петровича Макеева, выдающегося учёного и крупного общественного деятеля, создателя научно-конструкторской школы морского стратегического ракетостроения Советского Союза и России, генерального конструктора стратегических ракетных комплексов с баллистическими ракетами подводных лодок Военно-Морского Флота. Результатом более чем 30-летней деятельности В.П. Макеева генеральным конструктором КБ машиностроения, руководителем кооперации предприятий, стали три поколения стратегических ракетных комплексов морского базирования, не уступающих по основным параметрам зарубежным аналогам.

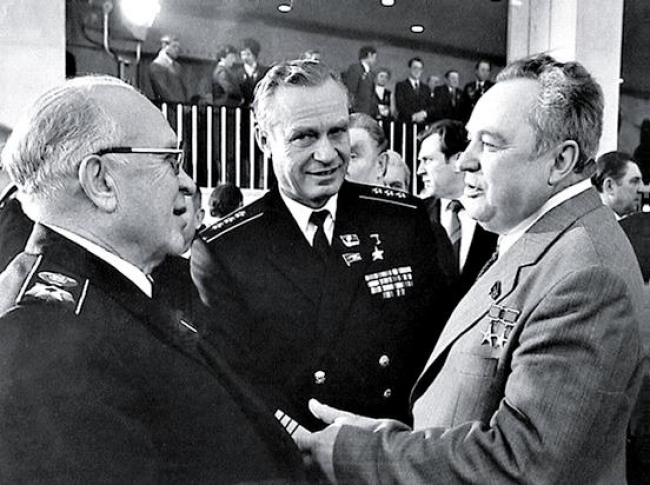

Достаточно ёмко о конструкторском деятельности и наследии В.П. Макеева написал нынешний генеральный директор и генеральный конструктор Государственного ракетного центра имени академика В. П. Макеева академик РАН В.Г. Дегтярь в журнале «Конструктор», что впоследствии вошло в книгу «Уральский дракон», которую по плану НИР Госзадания писал в Центре военного и морского наследия контр-адмирал В. Дыгало и, которую впоследствии завершил контр-адмирал В.Апанасенко при участии автора настоящей статьи. Поэтому приводим здесь некоторые выводы академика В.Г. Дегтяря.

Первое поколение. Демонстрация и начало развёртывания стратегического (ядерного) морского оружия с межконтинентальной досягаемостью. Первичная демонстрация – пуск БРПЛ Р-11ФМ – состоялась в сентябре 1955 г. с подводной лодки проекта В611. БРПЛ первого поколения Р-11Ф, Р-13 и Р-21 (последние две – главного конструктора СКБ-385 В.П. Макеева) развёртывались на 28-ми дизельных ПЛ проектов АВ611, 629, 629Б главного конструктора Н.Н. Исанина и 8-ми атомных ПЛ проекта 658 главного конструктора С.Н. Ковалёва, которые были построены в 1957-1962 гг. (всего 103 БРПЛ).[9]

Второе поколение. Реализация стратегических свойств БРПЛ и развёртывание морской составляющей стратегических ядерных сил (СЯС) страны. Малогабаритные ракеты Р-27 (средней дальности стрельбы) и Р-29 (межконтинентальной дальности), разработанные в СКБ-385 (КБ машиностроения) главного конструктора В.П. Макеева, развертывались на 56-ти атомных ПЛ проектов 667А, 667АУ, 667Б и 667БД главного конструктора С.Н. Ковалёва, которые строились в 1967-1977 гг. (824 БРПЛ).[9]

Третье поколение. Реализация паритетной совокупности боевых свойств БРПЛ, завершение развёртывания морских СЯС страны с частичным переходом на твердотопливные БРПЛ. Межконтинентальные БРПЛ с разделя-ющимися головными частями (РГЧ) Р-29Р, Р-39 (твердотопливная) и Р-29РМ, разработанные в КБ машиностроения генерального конструктора В.П. Макеева, развёртывались на 27-ми атомных ПЛ проектов 667БДР, 941 и 667БДРМ генерального конструктора С.Н. Ковалёва (Ленинградское проектно-монтажное бюро «Рубин»), которые строились в 1978-1990 гг.[9]

Всего было создано восемь базовых БРПЛ и 16 их модификаций. Кроме того, были разработаны твердотопливная БРПЛ Р-31 или РСМ-45 (главный конструктор П.А. Тюрин, ЦКБ «Арсенал») и БРПЛ с самонаведением Р-27К для поражения надводных целей (главный конструктор В.П. Макеев), которые находились в опытной эксплуатации на одной из переоборудованных подводных лодок. [9].

При разработке БРПЛ удалось решить принципиальные первопроходческие задачи сопряжения баллистической ракеты и подводной лодки: реализовать стрельбу с подвижного и качающегося основания, стартовать из-под воды, а также организовать кооперацию морских ракетчиков и ракетных корабелов в промышленности, приступить к созданию необходимой инфраструктуры ВМФ.[9]

Именно в это время подводный флот начал становиться атомным и ракетно-ядерным. Именно в этот период подвижнического и, в какой-то степени, романтического развития отечественной ракетной техники, когда каждая разработка становилась знаковой и приоритетной, когда была заложена основа отечественной ракетно-космической отрасли, был создан фундамент самобытного и оригинального морского ракетостроения, сыгравшего важную роль в развёртывании эффективной морской составляющей стратегических ядерных сил страны. [9].

Исключительно большой вклад в становление морского ракетостроения, в дело совершенствования отечественных морских ракет внесло совместное революционное решение двигательного и ракетного конструкторских бюро о размещении маршевых двигателей в топливных баках ракет. В начале 1960-х гг. это было пионерским решением, ни разу не применявшимся в мировом ракетостроении. Пойти на столь нетрадиционный шаг могли только такие выдающиеся конструкторы, как А.М. Исаев и В.П. Макеев. Но именно это решение позволило на втором поколении достичь нужного уровня тактико-технических характеристик, необходимой малогабаритности ракет, а по межконтинентальной дальности стрельбы опередить зарубежные аналоги и, тем самым, скомпенсировать недостатки нашего военно-географического положения. [9].

Характерной особенностью жидкостных БРПЛ третьего поколения является создание в ракете, в системах ракеты и системах ракетного комплекса адаптивно-модульных свойств и модернизационных запасов, вариантность головных частей по количеству блоков, вариантность боевых блоков одного класса мощности, вариантность оснащения средствами противодействия противоракетной обороне, вариантность типов траекторий полёта, вариантность режимов работы системы управления, улучшение точности стрельбы для каждого из режимов, моноговариантность боевых заданий для ракеты и для залпа (боекомплекта) ракет, многовариантность разведения боевых блоков на индивидуальные точки прицеливания в зонах произвольной формы и с переменной энергообеспеченностью, вариантность построения боевых порядков залпа ракет на активном участке полёта и боевых блоков ракеты на пассивном участке, а также при подходе к цели и т.д. [9].

Сергей Мозговой, капитан 1 ранга, кандидат исторических наук

От редакции:

Статья капитана 1 ранга С.А. Мозгового написана к 100-летию выдающегося советского генерального конструктора межконтинентальных баллистических ракет морского базирования для подводных лодок академика В.П. Макеева.

Сергей Александрович был знаком с Виктором Петровичем, так как его детство и школьные годы прошли в том населенном пункте, где испытывали ракеты.

Отец автора статьи будучи ведущим советским испытателем ракетно-космической техники испытывал ракеты, созданные коллективом под руководством В.П. Макеева.

Список литературы приводится в конце публикации.