Вторую часть рассказа о не самых обычных путях с Нового Арбата к Старому начнём переулком по имени Арбатский. Понятно, что этот сквозной, а в непогоду просто сквозняковый переулок получил имя от главной улицы района. Однако довольно долго он носил имя Годеиновский и Годеинский по фамилии местного домовладельца.

Москвоведы обычно отмечают на нём только доходный дом конца XIX века работы архитектора Поздеева. Он вообще-то ординарный, но на углу здесь многие годы работал культовый магазин грампластинок, где можно было достать просто всё – вплоть до полузапрещённых металла и психоделики.

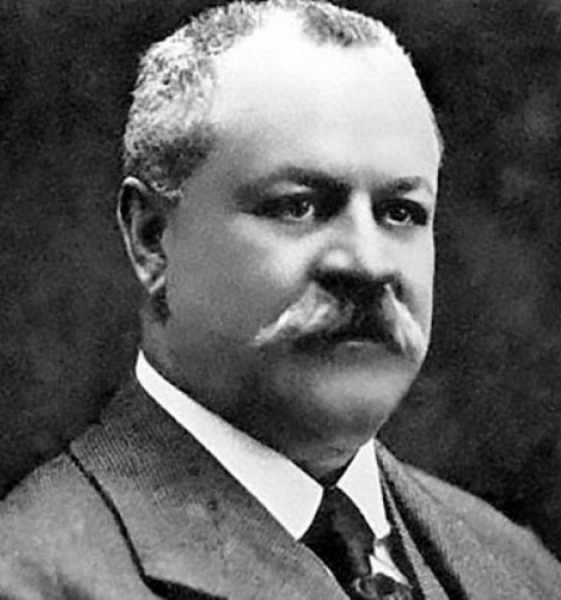

Выше, на углу с Новым Арбатом в переулок многие годы смотрели окна палат знаменитого роддома номер 7 имени Г. Грауэрмана. Григорий Львович Грауэрман жил совсем рядом – в Серебряном переулке, но в «своём» роддоме никогда не трудился, так как открыли его уже после смерти доктора.

Выше, на углу с Новым Арбатом в переулок многие годы смотрели окна палат знаменитого роддома номер 7 имени Г. Грауэрмана. Григорий Львович Грауэрман жил совсем рядом – в Серебряном переулке, но в «своём» роддоме никогда не трудился, так как открыли его уже после смерти доктора.

Прославленный акушер и гинеколог до начала 20-х годов возглавлял профильную клинику имени С.В. Лепёхина на Покровке, а в седьмом роддоме кто только не родился, и даже младшая дочь автора. Интересно, что на стене роддома в 70-е годы вывесили первый в столице громадный экран, на котором чаще всего показывали советские мультики – под настроение.

Ну а будущие папы, конечно, переживали тут же рядом – в легендарных «Жигулях». Почти все окна знаменитого пивного бара с адресом по Калининскому проспекту выходят прямо в переулок, но как-то внизу и посетителей снаружи почти не видно.

Многие помнят, что от регулярного нашествия публики «Жигули» не спасали даже космические цены. Там, как в шикарных ресторанах «Метрополя» или «Националя» за приличную порцию креветок надо было выложить под сотню полновесных советских рублей.

Следующий переулок к Старому Арбату от Нового - Серебряный получил своё имя от живших здесь мастеров Государева монетного серебряного двора. Местные, однако раньше называли его Мануковым, по фамилии домовладельца – деда великого Суворова, который родился рядом на Арбате.

Имена Никольский или Явленский, по церкви Николы Явленского, разрушенной в 50-х годах, к Серебряному переулку так и не прилипли. Место храма сначала занимала 73-я школа, а сейчас - столичный департамент соцзащиты, благо старожилов и просто старых жителей тут остаётся немало.

Район Арбата славен не столько архитектурой, сколько своими обитателями. На Серебряном переулке княжна Щербатова растила сирот-племянников, братьев Чаадаевых, и жил ещё один известный врач – ортопед Николай Николаевич Приоров, имя которого носит знаменитый ЦИТО.

С акушером Грауэрманом соседствовал Сергей Рахманинов, какое-то время обитали члены объединения художников и графиков «Жар-цвет», в том числе младший Лансере - Николай, Кузьма Петров-Водкин и Максимилиан Волошин. Рядом и упомянутый в очерке о новоарбатских подворотнях военный госпиталь имени П.В. Мандрыка - Дойти до Арбата - от Нового до Старого. Семь путей и дорог.

Серебряный переулок – это граница района со старым названием «Пески». Арбатские Пески - более старые, чем всем известные в районе «Сокол» со стадионом ЦСКА, несколькими «песочными» улицами и переулками и почему-то сразу двумя Песчаными площадями.

Скорее всего, они старше и ещё одних московских «Песков», что по левую сторону от Цветного бульвара, закрывшего когда-то русло реки Неглинки, для которой этот низкий берег был правым. Там неплохо известны малая родина, воспетая Владимиром Высоцким - Каретные, и Колобовские переулки, и Петровка, 38.

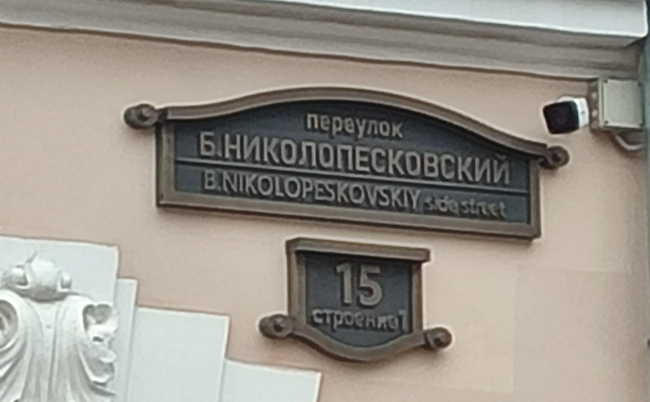

Тут

же, за стенами домов-книг Нового Арбата, можно пройтись сразу по четырём

переулкам с подходящими именами – Малому, Среднему и Большому Николопесковским,

а также по Спасопесковскому, который выходит на площадь – тоже Спасопесковскую.

Тут

же, за стенами домов-книг Нового Арбата, можно пройтись сразу по четырём

переулкам с подходящими именами – Малому, Среднему и Большому Николопесковским,

а также по Спасопесковскому, который выходит на площадь – тоже Спасопесковскую.

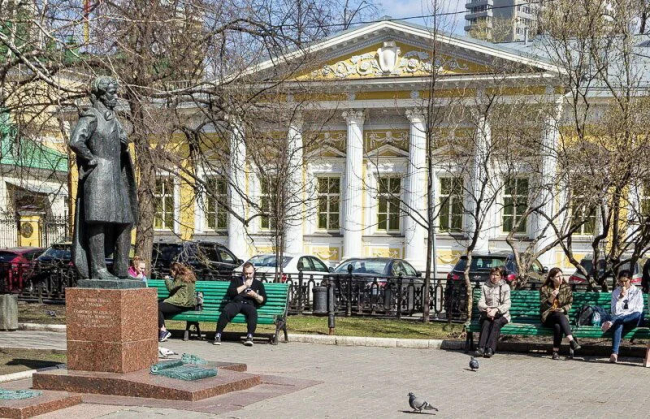

С 1711 года на этой площади, расчищенной только в советское время, всех привлекает Храм Спаса Преображения, попавший и на хрестоматийную картину Василия Поленова «Московский дворик». Службы в храме прекратились только через 15 лет после революции, и там успели поработать только мастера-кукольники из «Союзмультфильма».

Площадь с милым уютным сквером украшают не только храм, а также один из лучших памятников Пушкину, но и по-своему уникальный особняк, в стиле неоклассицизма, который в своё время отдали под резиденцию посла США – легендарный Спасо-Хаус. В годы Первой мировой войны он был построен архитекторами В. Адамовичем и В. Маятом для предпринимателя Николая Второва.

Про Николая Второва, одного из сыновей иркутского купца, почти никто не знает, что к февралю 1917 года, а если верить Википедии, то уже к началу Мировой войны, он на военных заказах стал самым богатым человеком в империи. Предприниматель, человек дела принял большие перемены как данность, и не планировал эмигрировать, он хотел оставаться управляющим своими предприятиями.

Но в мае 1918 г. Николай Второв был убит в собственном особняке. Обстоятельства его смерти так и не были выяснены, а самый настоящий дворец заняли под жильё и конторы, в том числе статистическую. Большие залы второвского особняка кто только не арендовал, и Михаил Булгаков не случайно в романе «Мастер и Маргарита» отдал Спасо-Хаус под Бал Сатаны.

Не совсем по-московски симпатичный зелёный пятачок на Песках по-прежнему привлекает дипломатов, и по соседству с американским послом разместили свои резиденции также послы Испании и Мексики - с лёгкой руки советской власти.

Не совсем по-московски симпатичный зелёный пятачок на Песках по-прежнему привлекает дипломатов, и по соседству с американским послом разместили свои резиденции также послы Испании и Мексики - с лёгкой руки советской власти.

Выбор первого – Хуана Антонио Самаранча, более известного в качестве главы МОК, в 1977 году, как только СССР после смерти диктатора Франко, восстановил дипломатические отношения с Испанией, пал на особняк Щепочкиной – Львова. У него окна на Спасопесковскую площадь, это вполне классическая усадьба, хотя и перестроенная ближе к XX веку.

А второй - тогдашний мексиканский посол Рубен Бельтран уже в 2013 году получил в своё распоряжение особняк, у которого, если бы не заборы, общий с резиденциями американского и испанского коллег сад, точнее даже парк. О нём нельзя не сказать особо.

На арбатских песках с множеством доходных многоэтажек, как тогда говорили – тучерезов, это не самый огромный дом в стиле раннего модерна. Его для Якова Полякова, владельца нескольких ткацких фабрик и профессионального инженера, выстроил архитектор Илларион Иванов-Шиц.

Этот мастер не так известен, как главные московские модернисты от архитектуры - Фёдор Шехтель и Лев Кекушев, но отметился в столице целым рядом настоящих шедевров. Университет Шанявского на Миусской площади, там же родильный приют, Бахрушинская и Боткинская (бывшая Солдатенковская) больницы, Сберкасса в Рахмановском переулке.

Этот мастер не так известен, как главные московские модернисты от архитектуры - Фёдор Шехтель и Лев Кекушев, но отметился в столице целым рядом настоящих шедевров. Университет Шанявского на Миусской площади, там же родильный приют, Бахрушинская и Боткинская (бывшая Солдатенковская) больницы, Сберкасса в Рахмановском переулке.

Иванов-Шиц перестраивал и Большой Кремлёвский дворец - под зал заседаний Верховного Совета СССР. Но, по всему видно, жемчужина его творчества – это Купеческий клуб на Малой Дмитровке. Сегодня неповторимое здание благополучно занимает театр Ленком имени Марка Захарова.

Ну а дипломатическую коллекцию на Песках остаётся дополнить Культурным центром республики Корея, активно работающим, невзирая ни на какие санкции. Вход в него с Малого Николопесковского переулка открыт практически всегда и для всех, хотя адрес у центра числится по Арбату, 24.