В Москве есть Государственный Исторический музей. Респектабельность этого очага культуры велика. Об этом красноречиво говорят и адрес учреждения: Красная площадь, дом 1, дата основания – 9 февраля 1872 года, а так же число экспонатов в 4,5 миллиона и количество листов документов – аж 12 миллионов! И всё это размещается в 39 залах, где для вас доступны 22 тысячи экспонатов.

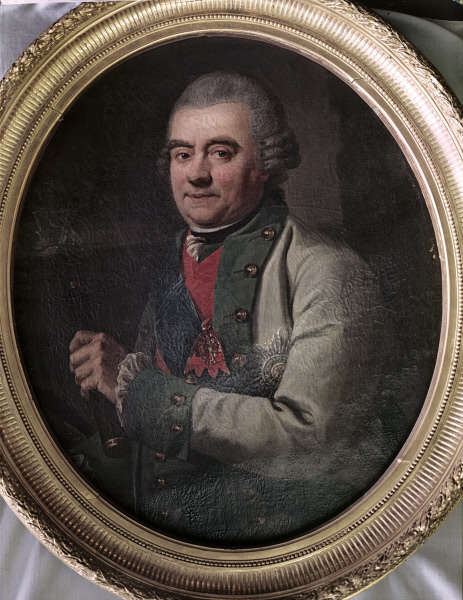

Приглашаем вас в зал № 27, где и размещается портрет великого сына России Григория Андреевича Спиридова. Размером он 106х79 сантиметров. Написан неизвестным художником в 1770 году сразу после возвращения Героя на родину из Архипелагской экспедиции. Произведение живописи выполнено маслом на холсте. Спиридов изображён в адмиральском мундире с лентой и звездой высшей награды, вручаемой за исключительные заслуги, способствующие процветанию, величию и славе России – орденом Святого Андрея Первозванного. Награду в честь Святого апостола Андрея Первозванного адмирал получил за успехи в Чесменском сражении. На шейной ленте победителя знак ордена современного имени России – Святого князя Александра Невского.

Дальнейший рассказ о подвиге Григория Андреевича представлен от экскурсовода Чесменского зала Большого Петергофского дворца.

Именно в Чесменской битве сполна проявились весь дарованный небесами талант адмирала Григория Андреевича Спиридова, его мастерство командования судами. Османский флот впервые был уничтожен полностью. Военная мощь Турции была значительно ослаблена. И благодарные современники решают увековечить и прославить Великую победу Российской империи. В Риме в то время проживал русский вельможа Иван Шувалов. Он то и получил распоряжение Императрицы Екатерины Великой найти художника, могущего достойно запечатлеть славную победу русского флота в бухте Чесма.

Спустя всего полгода после Чесменской битвы, в конце 1770 - начале 1771 года начались переговоры с немецким художником Якобом Филиппом Хаккертом (1737 - 1807), в выборе которого, как покажет завершение заказа, не ошиблись.

К январю 1772 года были готовы 2 картины «Гибель корабля "Святой Евстафий» и «Сожжение турецкого флота в Чесменской бухте». Обе картины были представлены зрителю в особняке графа Орлова в Пизе. Конечно, публика была в восторге от этих произведений, но вельможа Орлов нашёл неточность в изображении взрыва на второй картине.

В своих «Автобиографических записках», выдержки из которых опубликованы научным сотрудником Государственного музея-заповедника «Петергоф» Ольгой Кислицыной в издании «Чесменский зал» ( СПб, "Абрис", 2003). Якоб Хаккерт, говоря о представлении истины сражения, писал, что «...почти невозможно следовать правде событий, никогда не виденных собственными глазами».

В мае 1772 года по инициативе графа Орлова после согласования с русским двором и Великим герцогом Тосканы в 6 милях от крупнейшего порта на восточном берегу Лигурийского моря этой итальянской провинции – Ливорно, для соответствия истине полотна художника, взорвали русский фрегат «Святая Варвара». Хаккерт признался, что это была, пожалуй самая дорогая модель для художника! Конечно, живописец исправил неточность, отмеченную графом.

После Чесменской битвы, вдохновлённые грандиозным успехом, русские корабли продолжали одерживать неоднократные победы. Им продолжил посвящать свои картины Я. Ф. Хаккерт. 1 ноября 1771 года русская эскадра под командованием графа Орлова и адмирала Спиридова подвергла обстрелу до толе непреступную турецкую крепость Митилена и на следующий день высадила десант. Турецкие корабли загорелись.

В 1772 году художник пишет картину, посвящённую победоносному завершению Чесменской битвы «Возвращение русской эскадры после ночного боя в бухте Чесма». Среди кораблей – турецкий «Родос», но уже под русским флагом.

К концу 1773 года Хаккерт завершил написание всех 12 (6 из которых посвящены Чесменскому бою) картин. Доставленные из Италии эти произведения живописи украсили один из залов Большого Петергофского дворца. Схема размещения картин является авторством научных сотрудников Государственного музея-заповедника «Петергоф» и опубликована в издании «Большой Петергофский дворец», вышедший в Лениздате в 1979 году

Петергоф с его известными всему миру фонтанами был задуман ещё Петром I как триумфальный памятник, увековечивший победу России в Северной войне и долгожданное обретение ею выхода к Балтийскому морю. Эстафета была подхвачена Екатериной Великой, при которой был открыт доступ к другому, южному Чёрному морю. Но эти о сих пор исторически и политически весомые сражения были далеко от Санкт-Петербурга и Петергофа. Почему же было решено для прославления этого успеха России выбрать С-Петербург и Петергоф?

Санкт-Петербург в ХVIII веке – столица России, а Петергоф был официальной летней резиденцией, посещаемой высокими зарубежными гостями, которым с достоинством демонстрировали победу России, убеждая в силе и могуществе нашего государства. В один ряд с Чесменскими церковью, Дворцом, Колонной в Царском Селе можно поставить другой памятник этой победе – Зал с одноимённым названием в Большом Петергофском дворце.

Во второй половине ХIХ века потомки адмирала Спиридова открыли в селе Нагорье, в настоящем размещающемся на юге Ярославской области, школу для крестьянских детей. Первое упоминание об этом учебном заведении датируется 1871 годом. В 1892 году там обучалось 78 детей. Ученики осваивали письмо, счёт, а также Закон Божий. Иногда занятия проходили и в доме Спиридовых. В 2021 году школа достойно отметила своё 150-летие. Когда-то в Нагорьевском Доме детского творчества был музей истории села Нагорье, связанной с именем адмирала Г. А. Спиридова и потомков. Сегодня, к сожалению, такого музея нет, что не есть незыблемая норма существования села. Отметим и такой важный факт: в 2025 году администрацией Переславль-Залесского муниципального округа и жителями Нагорья принято решение о присвоении ему статуса Территории исторического поселения. И в числе первоочередных мер – открытие музея в честь великого флотоводца. Этот значимый в истории страны процесс опирается на успешный опыт работы Аллеи адмиралов России, где уже представлены стенды в Честь великих сынов земли ярославской – Фёдора Ушакова, Григория Спиридова и Степана Хметевского, памятник и мемориальные объекты творцу Чесмы.

В настоящее время идёт работа над стендом в честь Героя Советского Союза адмирала

Николая Герасимовича Кузнецова. Он будет

установлен в селе Нагорье в канун

80-летия Великой Победы. Его текст

подготовил капитан 1 ранга, кандидат исторических наук, руководитель Центра военного

и морского наследия Сергей Александрович Мозговой.

В настоящее время идёт работа над стендом в честь Героя Советского Союза адмирала

Николая Герасимовича Кузнецова. Он будет

установлен в селе Нагорье в канун

80-летия Великой Победы. Его текст

подготовил капитан 1 ранга, кандидат исторических наук, руководитель Центра военного

и морского наследия Сергей Александрович Мозговой.

О Чесменском сражении и доблестном участии в нём кавалера ордена Андрея Первозванного адмирала Г. А. Спиридова написано немало. Проникновенны слова о герое в книге «Во славу русского флота. Рассказы о морских сражениях мы читаем: "Вели корабли опытные мореходы флота российского ... к примеру адмирал наш Григорий Андреевич Спиридов» (с.145).

Описание Чесменской битвы довольно полно изложено в 4-ом томе избранных произведениях Е.В.Тарле (издание 1994 г.).

Книга Л.Н. Асанова «Чесма. Записки лейтенанта русского флота» написана от имени Дмитрия Ивановича Ильина (1738 - 1803). В ночь на 26 июня 1770 года он, рискуя жизнью, подошел с командой на брандере к кораблю противника и поджёг его. План адмирала Спиридова, великолепно исполненный Ильиным, был блестяще воплощён.

Подробно дано описание боя в исследовании О. Кислицыной (Государственный музей-заповедник «Петергоф») – "Чесменский зал." (2002 г.). Ею использовано много архивных материалов, в т.ч. ХIX века, на которые даны ссылки.

Так описание выхода русской эскадры в Архипелаг приводится со ссылкой на собственноручный журнал капитан-командора С.К. Грейга: «18 июля 1769 года Екатерина II, прибыв из Петергофа в Кронштадт, проводила первую эскадру, собственноручно возложив на её командира - адмирала Григория Спиридова орден Александра Невского» (с.3). Эти проводы подчеркнули значимость предстоящего плавания. Прекрасно воспроизведенные в этом издании картины Я.Ф. Хаккерта помогают полно представить ход боя.

Евгений Семёнович Юнга – автор ещё одного издания «Адмирал Спиридов». Он успешно совмещал профессии моряка и литератора. Участник Великой Отечественной войны, был на флоте, воевал и на суше, дошёл до Берлина. Нельзя сомневаться, что сражения с участием Спиридова им описаны профессионально. Немного грустно видеть год издания - 1957 и количество страниц - только 120. Конечно, нужна более подробная новая монография.

В 1987 году была выпущена почтовая марка с портретом адмирала Г.А. Спиридова. Дата не связана с каким-либо юбилеем в жизни героя Чесмы, что приятно: о нём вспомнили не по какому-то поводу. Современники чтят память о великом русском флотоводце.

"За адмирала Спиридова!" – так называется Общественное Движение, созданное по инициативе полковника в отставке, военного журналиста Валентина Фёдоровича Малютина.

Последние прижизненные вещи адмирала – штоф и картины эпизодов Чесменского боя, написанные его крепостными художниками, находятся в музейном центре «Ботик Петра I» Переславского музея-заповедника. И этот факт подтверждает необходимость Нагорьевского краеведческого музея с экспозициями, посвящёнными славной победе при Чесме и Герою Российской империи.

В Российской империи, обращаем ваше внимание, в 1869-1907 годах ходил по морям двухбашенный броненосный фрегат «Адмирал Спиридов», прослуживший почти 40 лет! Портом приписки был Кронштадт. Построили это судно на заводе Семянникова и Полетики в Санкт-Петербурге. Выведенный из состава флота в марте 1907 года, он стал … плавучим угольным складом. В настоящее время в Военно-морском флоте России, к великому сожалению, нет корабля, который носил бы имя героя Чесменского сражения.

По пути в Архипелаг в ноябре 1769 г. скончался сын Г.А. Спиридова - Андрей. Его похоронили на острове Менорка в греческом храме Святого Николая. В местном музее есть рисунок Джузеппе Кьеза, на котором изображены похороны Андрея. На острове захоронены также около двухсот русских матросов и солдат десантных батальонов.

Одно из направлений деятельности общественного движения "За адмирала Спиридова!" – развитие сотрудничества с зарубежными музейщиками и теми, кто хранит память и ухаживает за могилами русских моряков.

В конце октября 2024 году в Москве состоялась ХIII Международная научно-практическая конференция «Морские исследования и образование». О значимости этого мероприятия говорят цифры: 1200 участников, 12 секций, 500 докладов! Одним из выступающих был полковник в отставке В.Ф. Малютин. Он представил доклад «Опыт изучения экспедиции на Архипелаг и увековечивание памяти адмирала Спиридова», который вызвал живое обсуждение у слушателей. .

В своей поэме «Чесменский бой», написанной в 1771 году, т.е почти сразу после битвы великий Михаил Матвеевич Херасков (1733 - 1807) трижды упомянул фамилию Спиридова. Поэт сравнивает героев сражения с лакедемонцами (спартанцами): «Колена преклонил уже Архипелаг и лавры отдаёт лакедемонцами новым, ко Чесме двигшимся с Спиридовым, с Орловым». А эти слова Хераскова хочется повторять многократно: «Полночной славы гром во всех местах гремит друзьям российским в честь, её злодеям в стыд!»

Надежда Дудина, г. Петергоф – г. Санкт-Петербург