Нам не жить друг без друга, и планета на всех одна, и пора бы научиться не делить её, а беречь все вместе. Неужели стало бы хуже, если бы военные расходы шли на экологию, на чистую энергетику и в аграрный сектор?

После принятия новой концепции миграционной политики России многие поспешили с выводом, что речь идёт как минимум о первом шаге к радикальному пересмотру всей практики приёма трудовых мигрантов. Причём не только из стран СНГ и ЕАЭС, но из дальнего зарубежья. Основанием для такой оценки сугубо прагматичного документа во многом стало то, что в России о миграции в целом, а не только о приёме тех, кто готов у нас трудиться, вообще-то по традиции принято говорить либо плохо, презентуя разного рода «страхи», либо никак. При этом обычно, увы, забывается, что миграция – главным образом, трудовая, и импортируем мы в страну, прежде всего рабочие руки, а не криминал.

А ведь и глобализм, явление в большей степени негативное, и позитивная, по своей сути, интеграция, прежде всего – экономическая, априори предполагают свободное перемещение не только товаров и услуг, но и рабочей силы. Насколько свободное, точно никто не определит, тем более, что всё сегодня регулируется разного рода договорённостями и правовыми актами, и внутренними, и международными. Однако переток трудовых ресурсов традиционно путают или же смешивают с миграцией в самом широком плане, вплоть до вынужденной, как всё чаще происходит в XXI веке.

Мир пока продолжает жить в условиях глобализации под диктовку G7, на смену которой медленно, но верно, идёт более равноправная интеграция, в первую очередь, экономическая.

Движение трудовых ресурсов остаётся одним из существенных преимуществ как раз таких интеграционных объединений с чётким акцентом на экономику, как ЕАЭС. Впрочем, так же вполне могло бы быть и на всём постсоветском пространстве, конечно при наличии на то соответствующей политической воли. Но по всей видимости, потенциал русофобии в целом ряде стран ещё отнюдь не исчерпан, тем более, что его по-прежнему есть кому подкармливать.

Но использовать серьёзное кадровое преимущество, связанное не столько с низкой стоимостью рабочей силы, сколько с возможностями её адаптации, прежде всего к российским условиям, становится всё сложнее. Трудовая миграция, похоже, стала одной из причин того, что расширение собственно ЕАЭС и зоны его влияния в последнее время несколько притормаживается. Это происходит в силу не всегда обоснованных опасений плохо управляемой миграции со стороны его потенциальных новых участников.

И это несмотря на то, что именно в рамках ЕАЭС созданы не только основные бытовые и прочие условия для тех, кто готов работать не на родине, а в одной из стран Союза (в первую очередь, разумеется, в России), но и сформирована под это вполне работоспособная правовая база. Не станем утверждать, что она носит исчерпывающий характер, особенно в плане адаптации и правового статуса мигрантов в странах пребывания, но фактом остаётся то, что законы пяти государств-участников на сегодня уже практически не тормозят потоки трудовых мигрантов.

Конечно, можно при этом критиковать почти полное отсутствие обратного тренда, то есть трудовой миграции из России или Беларуси в другие страны ЕАЭС. Можно и сомневаться в том, что обоснована практика, когда миграция уже вышла за рамки переезда только рабочих кадров, и давно пополняется членами их семей.

Но не надо делать из миграции некий жупел, пугающий националистов, а также особо ретивых чиновников, тем более, что мигрантов в подавляющем большинстве, де-факто надо считать за агентов российского влияния у них на родине.

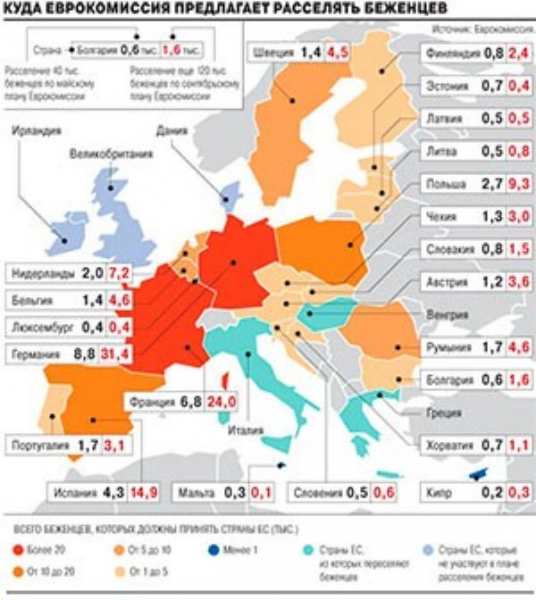

Едва ли не самое тяжёлое положение с миграцией и мигрантами складывается в последние годы отнюдь не на территории бывшего СССР, а в Евросоюзе, но вряд ли кто-то станет спорить, что и Россия – это страна мигрантов. Таким заявлением уже никого не удивишь, хотя мало кто вдаётся в подробности, как нашей стране удаётся многие годы не снижать, а наращивать, причём с взаимной выгодой, миграционный поток из стран бывшего Союза ССР, а теперь и из более дальнего зарубежья. Вклад мигрантов в рост российского ВВП оценивается разными экспертами в 4-7 и даже более процентов, однако это вклад отнюдь не бесплатный.

Оценки потока средств, который переправляется трудовыми мигрантами из России на родину, расходятся, причём очень сильно. Относительно официально, со ссылкой на Центробанк, считается, что сумма переводов составляет более 10 млрд долларов. Но при этом точно не учитываются выплаты по «чёрным» и «серым» схемам. Если же попытаться рассчитать долю «мигрантов» из России в общей сумме переводов, сделанных мигрантами из-за границы, которую не так давно приводили Всемирный банк и Международная организация по миграции – почти 700 млрд долларов, получим как минимум 20 млрд долларов.

По расчётам экспертов Национального антикоррупционного комитета, которые регулярно приводит его председатель Кирилл Кабанов, только за январь-апрель 2025 года и только в Киргизию трудовые мигранты перевели больше миллиарда долларов.

Ещё более впечатляющие цифры озвучил в начале нынешнего года лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов. Из его публичного выступления следует, что по итогам 2024 года только граждане Киргизии и Узбекистана перевели в свои страны из России более 14 миллиардов долларов. При этом политик посетовал, что подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов. Последний тезис, безусловно броский, но за мигрантов так или иначе с российской казной рассчитываются работодатели, и вместо тиражирования тезисов из той самой мигрантофобии, лучше было бы разбираться с ними.