Продолжение. Начало: Эпизод 1

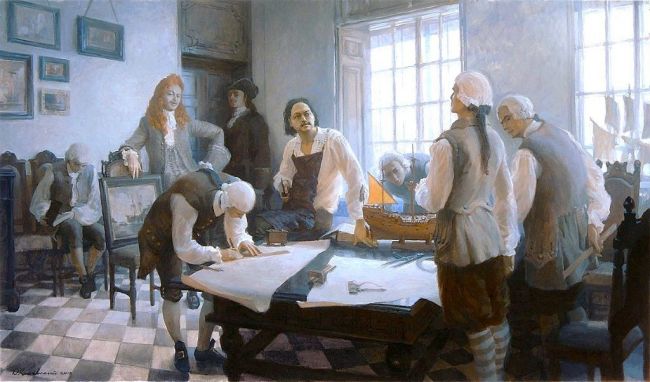

Предтечей Российской или русской, что поначалу означало одно и то же, интеллигенции стало поколение, совершившее первый массовый поход русских людей за заграничными мыслями в Европу во времена петровских реформ и первые годы после Петра I. Тогда Западная её часть, после периода жестоких всеевропейских войн и бурных революций XVI-XVII веков, начинала усиленно просвещаться. Этот процесс не мог не ощутить на себе первый многочисленный поток российских интуристов. Именно в начале XVIII века подспудно в сознание широко раскрывших глаза на заграницу русских людей начало возвращаться до конца не сформировавшееся понятие свободы, которое вытравлялось каленым железом во времена Ивана Грозного и, от которой сами русские люди отказались во время необходимой консолидации и единоначалия россиян после всегосударственного разлада эпохи Смуты.

В результате долгого внушения и самовнушения понятия несвободы, глубокая зависимость от власти, постоянная служба которой у многих олицетворяла самую бескорыстную службу всему Отечеству, вошла в привычку. По крайней мере, у российских государей генетически вырабатывалось чувство собственного превосходства. К счастью, не все они пользовались им безраздельно. Однако это уже не суть важно. Важен сам факт наличия такого чувства, а подданные властителя имели возможность понять это всё более централизованным построением российской государственной машины, особенно в самом конце XVII – начале XVIII веков.

Члены Верховного Тайного Совета были первыми, кто пытался сверху ограничить активно развивавшуюся после Смуты самодержавность власти. В 1730 году они предложили главным условием провозглашения императрицей Анны Ивановны подписание ею, ограничивающих самодержавную власть «кондиций».

«Верховники» не были ещё классическими Российскими Интеллигентами, они просто хотели быть и сделать некоторых других жителей России, но, в первую очередь себя, немного более свободными, чем они были, например, при том же Петре. Диалектика возникновения возможности этих изменений и облегчения жизни практически следовала из самой логики петровских преобразований (впрочем, как и любых подобных преобразований). Жесткая и необходимая для слома, может быть и несколько надуманных консерваторских настроений среди определенных слоев российского населения, централизация в начале преобразований, в дальнейшем требовала постепенного отпускания вожжей для более осознанного продолжения, получивших почти необратимый ход, в том числе в умах самых широких слоёв россиян-дворян и выбившихся из низов недворян, жёстких петровских реформ.

Преобразованиями Петра вольно или невольно перевоспитывались все люди в ту эпоху. Это также следует из логики всех необходимых на какой-то конкретный период времени всегосударственных изменений. Понятно, что нормально проводить их не всегда получается, но уже потом, когда становится более или менее ясна их польза для конкретной, обычно большей части населения, она поддерживает понятные ей реформы уже почти автоматически.

Некоторые историки утверждают, что царевна Софья уже начала в какой-то степени проводить политику, в которой просматривался некий прообраз будущих мероприятий брата, но тот взялся за дело более конкретно и жёстко, и, возможно, поэтому гораздо быстрее добился зримых современниками и большинством историков успехов.

Это, кстати, вроде бы понимал и сам Пётр I, создавший имевший немалые полномочия Сенат, и первая после него российская самодержица ‑ Екатерина I ‑ которая и учредила Верховный Тайный Совет. Она, конечно, была гораздо менее жестоким человеком, чем её муж, и могла бы сделать это и сама по себе. Но, в контексте происходивших тогда событий, создание этого органа было данью уже начавшего пробуждаться свободы самоосознания высших российских дворян и чиновников и вполне вписывалось в логику продолжения преобразований высших государственных учреждений Петра I.

Объективно, «верховники» старались не только для себя лично. Но, разумеется, главное для них было вернуть потерянные боярством ещё при Иване Грозном привилегии.

Однако тяга российского народа к привычному, почти запрограммированному в их сознании ярму оказалась всё же сильнее. Даже среднее и мелкое дворянство, интересы которых, наряду, разумеется, со своими, вроде бы и пытались защищать «верховники», не осознали себя классом достойным власти, посчитав заодно, что её недостойны и сами «верховники», и вручило её полностью новой императрице Анне Иоанновне, которая вошла в историю как подружка Бирона. При этом дворяне ничего не требовали взамен от новой императрицы. Раз ты самодержица, самодержавничай в своё удовольствие, считали они. Чем императрица, собственно, активно и занималась. Слишком часто в ущерб доверенной ей державе.

При такой мощной поддержке новая императрица легко разорвала кондиции «верховников» и разогнала сам Верховный Тайный Совет. Через 500 с лишним лет, после подписания Иоанном Безземельным Великой хартии вольностей, мы потеряли шанс хотя бы как-то приобщиться к становившимся традиционными, хотя и во многом и для многих голословным западным свободам.

Кстати, скорее всего одной из причин того, что большинство населения России, в том числе и дворяне, всегда слабо воспринимало западные прописные свободы, была именно их иногда слишком явная, а то и просто вопиющая голословность. Русские, всё-таки видели, что на Западе само слово «свобода» достаточно постоянно расходилось со смыслом, который вроде бы все были обязаны под ней подразумевать. Хотя, например, как-то прусский король Фридрих II проиграл судебное дело одному крестьянину своего государства. Причём суд был прусский.

Но это всё же были единичные случаи. Это уже очень потом, уже почти в наше время, примерно с начала XX века главенство практически объективного закона на Западе в значительной мере превысило все остальные реальные и нереальные ценности, в том числе и крупные материальные, отдельных персонажей западных жизней. Главным же для россиян в их тогдашнем повседневном существовании продолжала оставаться далеко не всегда прописанная на бумаге воля кого-то на что-то, которую россияне и понимали практически каждый по-своему. Бардак-с!

Конечно, широко известно, как многие россияне, так же, как и жители очень многих других государств, постоянно пытались получить от руководителей своей страны некие бумаги также дающие им право на что-то, какие-то льготы или свободы, но, далеко не для всех, а только для себя или может быть ещё некоторых лиц из своего ближайшего окружения. Например, за какие-то особые заслуги избавляющие их от налогов. У нас, как и во многих других странах, это довольно часто носило просто-таки беззастенчивый характер.

Но у россиян, как и у многих других народов, было и оправдание, что иначе у них лично для себя ничего не получится сделать. Не было тогда однозначного механизма защиты каждого человека в отдельности, и всех людей в целом. Поэтому, обычно, ничего особо традиционно конституционного, хоть и не слишком выполняемого в те смутные времена, в этих документах, разумеется, прописано не было. Но в любом случае выцарапанные у государства подобные бумажки тоже отражали не закон, а только волю конкретного, хотя и руководящего лица, и являлись, как это сейчас принято называть, «подзаконными актами». Эта практика часто продолжается и в современной России. В отличие от многих других, развитых государств.

Одной из причин такого слишком верноподданического (с точки зрения нынешних людей) поведения дворян, возможно, в числе прочего, оказалось и то обстоятельство, что «верховниками» были в основном, выходцы из старых боярских фамилий. К их территориально-политическому сепаратизму, ставшему к XVIII веку совершенно мнимым, и сепаратности от царской власти как ограничителя свободы вообще, которая рассматривалась большинством «верховников», в первую очередь, как символ несвободы духовной, слишком верные сильной централизованной государственной власти неродовитые дворяне всегда относились настороженно. При этом малые представители недогосподствующего класса, видимо, по неразумию, несколько путали между собой эти понятия, считая их одним и тем же проявлением стародавней боярской вольницы.

В таком отношении к боярам нет ничего неожиданного, ведь неродовитые и зависимые от царской власти дворяне были главной опорой самодержавия ещё со времен опричников Ивана Грозного. Именно при нём они начали играть сколько-нибудь заметную, хотя и незавидную роль карателей во внутренней политической жизни государства, и именно в прямом противопоставлении с древними боярскими родами.

Продолжение следует