Продолжение. Начало: Эпизод 1

Царствование же следующего императора ‑ Николая I ‑ началось с попытки очередной дворянской революции ‑ декабрьского вооружённого восстания в Санкт-Петербурге и на Украине. Она, как известно, стала, в частности, следствием внутренней, можно сказать, мракобесной политики Александра I последних лет, в том числе и окончательного отказа этого императора от идеи Конституции. Декабристы оказались первыми Российскими Интеллигентами, которые попытались воплотить в жизнь свои неэгоистические идеи насильственным путём, а не путём простого просвещения и словесного доказывания честно впитанных ими истин.

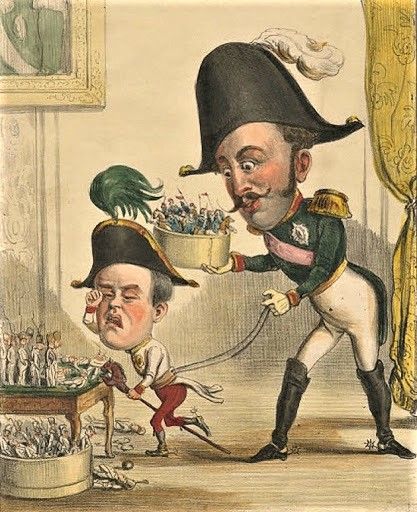

Несомненно, в какой-то степени, руководством к действию для декабристов служили идеи и практика деятелей Великой Французской революции. Правда, в партийном смысле идеи декабристов представляли из себя эдакую эклектическую смесь идей фельянов, жирондистов, якобинцев, и термидорианцев. И в случае победы восстания, каждая из этих групп предполагала ввести в России самые разнообразные формы правления: от, в разной степени конституционности, монархии, до самой оголтелой республики.

Понятно, к чему бы всё это привело, если ли бы декабристы победили. Отлично известно, что слишком высокие мыслительные идеалистические построения, обычно, сильно отличаются от практической реализации фантазёром своих мыслей в жизнь в худшую сторону. Легко вспоминаются в этой связи экспериментальные воплощения мечтаний многих даже самых честных деятелей всё той же Великой Французской революции.

Не исключено, что, понимая всё это лидеры декабристов, в случае победы восстания, почти публично (среди своих) обещали, что они в обязательном порядке отойдут от политики и удалятся в свои имения или в частную жизнь. Как люди чести и Русские Интеллигенты они бы несомненно так бы вначале и поступили. Но скорее всего, большинство декабристов какими-либо окольными путями, почти вынуждены были бы вернуться во власть. Какими именно путями, сказать трудно, но, скорее всего, из-за резкой смены политического строя во всей России рано или поздно пошли бы неконтролируемые, в том числе и центробежные, разрушительные процессы.

Надежды на цивилизованность дальнейшей неабсолютной, даже нецарской власти, скорее всего сразу бы не оправдались. Ведь развращённое ленью Указа 1761 года дворянство, в большинстве своём, как и во времена прихода к власти Анны Иоанновны, было не очень готово взять на себя полную властную и честную ответственность. К тому же большая часть представителей незачитавшегося зарубежной литературой высшего класса того времени в силу давней привычки приспособления только к одной глобальной и всеобъемлющей царской власти не имело возможности учиться искусству компромисса и вынужденного учёта взаимных интересов в условиях вдруг возникшего равенства абсолютно всех слоёв российского общества, который был бы просто необходим в довольно неожиданно одемократизовавшейся стране.

А тех, которые бы и имели государственную ответственность и взяли ли бы власть, скорее всего, подвергались бы постоянным нападкам с разных сторон: мол, не так воюете, не так правите, не так наказываете, и вообще, не теми моральными принципами во власти руководствуетесь и т. п., и в условиях вседозволенной демократии не имели бы в должной мере использовать возможности подвергнуть сомневающихся в выбранном этой властью пути каким-либо традиционным в царское время и апробированным многолетней мировой практикой наказаниям. И к диктатуре они, скорее всего, побоялись бы прибегнуть: среди широкой общественности страны, скорее всего, оставалась бы не самая добрая память от царской власти и крепостничества.

Самоотстранившиеся же декабристы, наверняка приобретшие бы популярность в результате удачного восстания и гордо отошедшие от дел, в этих условиях вполне могли бы вначале стать компромиссными фигурами среди самых различных группировок, в том числе, и пришедших к власти. И к ним бы, вероятней всего, обратились бы с настоятельной просьбой вернуться в большую политику при очередном остром политическом кризисе. И они бы наверняка бы вернулись с вечной русско-интеллигентской всезнающей усмешкой на устах, и тогда партийные разногласия, как это обычно бывает, вероятней всего постепенно привели бы сперва к полному разрыву, а затем и к непримиримой войне между бывшими соратниками.

Как считают большинство историков, по крайней мере, два человека из числа декабристов (Павел Пестель и Сергей Муравьев-Апостол) чувствовали в себе высокоинтеллектуальные силы и глубочайшую веру в свои необыкновенные общечеловеческие возможности, чтобы не испугаться перед лицом всех сверх демократических и анархических опасностей полностью взять на себя моральную и организационную ответственность за дальнейшее втягивание российского народа в обязательное светлое будущее.

Каждый из них в этом случае осознал бы себя самым главным революционным лидером государства и, скорее всего, не стал бы терпеть близ своей по-русски интеллигентной персоны субъектов, подобных ему самому. И началась бы традиционная борьба необъективных самолюбий. К чему бы это привело, догадаться совсем не трудно. Романтическая приподнятость декабристов в практический реализации попытки улучшить этот мир могла бы в этом случае привести к совершенно неожиданным, в том числе и для самих практикантов, последствиям. Естественно, что всё бы, как и обычно, делалось бы, исключительно, во имя чрезвычайно высоких человеческих идеалов и всё того же Самого Светлого Будущего.

Но такое возможное развитие событий, скорее всего, пошло бы на пользу полного излечения от синдрома Российского Интеллигентства большинства тогда ещё ненаученного, пока ещё ненаписанной идеалистической великой русской литературой населения России. Дело воспитания следующего, куда более многочисленного поколения РИ остановилось бы, так как реальное воплощение в то время ещё полусмутных идеалов в жизнь плохо бы сказалось на самих, ещё не до конца осознанных подавляющим большинством россиян высокоидеальных мечтах во всех отношениях. И мы бы, скорее всего, уже давно бы миновали ту долгую смутную эпоху, которую принуждены переживать сейчас. В итоге, к настоящему времени наша страна вместе с нами, вероятней всего, уже давно бы ушла от времени хаоса и революций. И у нас тогда, возможно, не было бы самой великой в мире литературы.

Хотя это вопрос и спорный. Возможно великая русская литература и всё же и состоялась бы, может быть слишком много также реализовавшихся литературных талантов всё же оказалось бы на одной шестой части суши, но строилась бы она, наверно, на несколько иных темах и принципах. Например, скорее всего не было бы такого очевидного сублимированного перекоса в сторону слабо завуалированного изображения отношений простого человека и обезличенной власти, как это особенно явно проступает у одного из величайших русских писателей Николая Гоголя.

Но в то же время эзопов язык, которым привыкли писать в условиях несвободы интеллектуально высокоразвитые русские писатели, постоянно давал обильнейшую пищу их уму и фантазии. Вспомним, что сейчас в условиях сверхъабсолютной свободы в России очень трудно пишется и, что гораздо важнее, нелегко читается качественная литература.

Впрочем, не исключено, что это является отражением общемировой тенденции потери литературой своего прежде привилегированного места в сознании людей. Возможно, также, что все мировые литературные шедевры уже давно созданы, а всё вновь создаваемое уже перепевки хорошо забытого старого и ухода из неё самых талантливых личностей, которые сейчас успешно реализовывают себя в других, являющихся гораздо более практическими и каждодневными, и, соответственно, куда более финансово обеспеченных областях деятельности, результаты которой хочет видеть и видит гораздо большая часть населения Земного шара.

Но, возможно, что в нынешнем положении сказывается и веками выработанная неспособность российских писателей перестроиться на лад совершенной, а не только привычной внутренней свободы, в принципе, а также нередко их горькая обида на непрочитанность широким населением страны чересчур узкопризнанных шедевров. Однако, скорее всего, российская государственная жизнь в том виртуальном мире исторически сложилась бы так, что подавляющее большинство населения страны сейчас бы жило куда более нормально, чем живёт в настоящее время, благодаря последним слишком реальным достижениям неочевидно развивающейся, так называемой «российской демократии».

Но в любом случае эта фантазия на тему возможности не реализовалась, и идеализированные декабристы не победили. Их главный пыл ушёл в предварительные дискуссии, важнейшим вопросом на которых был, стоит ли заниматься этим делом вообще. Можно даже сказать, что они оказались первыми в российской истории политиками, у кого главное дело их жизни ушло «в свисток», и поэтому полумистическая надежда на почти нормальную реализацию внутри страны уже почти прочувствованных некоторыми слоями российского общества идеалов оставалась в мечте.

В итоге, проигравшие «декабристы», как известно, злобно растолкали сладко спавшего Герцена (бывшего Яковлева). Тот, с трудом очухавшись от почти неожиданного пробуждения, как и многие другие Российские Интеллигенты, также поверил в реальность возможности введения идеальной счастливой жизни в России и стал издавать в Лондоне свой диссидентский «КолоколЪ». А это издание, в конечном итоге, через многочисленных посредников дозвенелось и до тех людей в нашем Отечестве, которые организовали октябрьский переворот 1917 года.

Продолжение следует