Продолжение. Начало: Эпизод 1

И всё же, в последующее царствование вдовы Петра III ‑ Екатерины II ‑ русская интеллигенция ещё только начинала своё восхождение на алтарь достижений мировой мысли и истории. Она тихо формировалась, всё более приобретая только ей одной присущие черты. В то время Российских Интеллигентов в стране было всё ещё очень мало. Не они играли главную роль в тогдашней русской действительности. Надежда всё ещё крайне малочисленных российских дворянских интеллигентов на то, что Екатерина что-то такое понимает в реализации высоких идей Просвещения, слишком часто с треском разбивались о её практическую государственную деятельность, которая обычно, иногда ‑ правда ‑ вынуждено, в силу некоторых объективных обстоятельств, не соответствовала их полузачаточным высоким идеалам.

Эта императрица, кстати, была не чужда некоторого скептически-иронического взгляда на окружающую жизнь, в том числе и на свою собственную административно-хозяйственную деятельность. Говорят, что как-то она отдала приказ арестовать одного человека, возможно имевшего слишком передовые для того времени мысли. Очень он императрице чем-то не угодил.

За этим деятелем пришли известного рода чиновники и быстро объяснили причину своего появления. Тот ответил, что не верит, что государыня, известная ему как чрезвычайно порядочная личность, может отдать приказ об аресте честного человека, к каковым этот деятель себя, скорее всего вполне обоснованно, причислял. Ему показали собственноручно подписанный приказ.

‑ Мало ли что вы подделаете! А я вам не верю! Я обязательно пожалуюсь на вас императрице!

Ему объяснили, что он может это сделать довольно быстро, так как пришедшие товарищи для того, собственно говоря, и присланы, чтобы привести сомневающегося к живой императрице. А она несомненно и подтвердит свой приказ.

‑ Мало ли вы кого вырядите в царские наряды!? А я вам не верю!!!

И категорически отказывался следовать в тюрьму.

Когда об этом рассказали Екатерине, она, говорят, не захотела разрушить веру потенциального (перспективного) арестанта в саму себя и, в итоге, оставила того на свободе.

Этот случай, конечно, в первую очередь, следует трактовать как широту натуры Екатерины II, а не её, якобы, псевдорусскую интеллигентность; может быть даже игру в демократию в угоду веяниям времени. Эдакая «просвещённая монаршья блажь». В России в годы правления Екатерины II очень немалое число людей, в том числе и среди дворян, которые иногда одновременно в силу объективных причин являлись и Российскими Интеллигентами, были вполне успешно и без особых затей подвергнуты экзекуциям, ссылке и каторге. Радищев и Новиков ‑ наиболее известные из окученных репрессиями российских интеллигентов времён Екатерины II.

Однако несомненно, что её, в том числе, и, мягко говоря, тернистый путь к власти, принуждал эту русско-немецкую императрицу к некоторому заигрыванию с малозначимым, с точки зрения самой Екатерины II, да и тогдашней объективной реальности, общественным мнением, в котором постепенно начинал пробиваться и пока ещё слабенький голосок Русских Интеллигентов, хотя бы в мелких вопросах. К этому, влияющему на некоторые поступки Екатерины общественному мнению, необходимо отнести и становившиеся широко общественным мнение хорошо известных в Европе деятелей Просвещения, с которыми София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская долго и успешно переписывалась.

Эта императрица, вообще, часто прощала небольшие, с её высокогосударственной точки зрения, прегрешения за умения иных деятелей вести различные российские дела. Но Григорий Потёмкин, например, возможно в силу собственного характера, а, может быть, и в чём-то подражая любимой императрице, как-то снял сапоги, чтобы не разбудить своего охранника, заснувшего на посту у спальни самого светлейшего князя Таврического. Хорошие примеры, как, разумеется, и плохие, часто бывают заразительны.

***

После убийства императора Павла I начался «золотой период» классического российского интеллигента.

Хотя Александр I и не был российским интеллигентом на престоле, именно при нём они окончательно утвердились в стране в качестве совершенно самостоятельной, хотя и далеко не всегда самой важной, общественной силы. Новый император сразу и слишком явно, возможно (вспоминая его любовь к бабке) даже не желая этого, почувствовал свою связь с, так сказать, «передовыми людьми». К ним, правда, почему-то вначале относили и тех, кто не являясь РИ, способствовали воцарению нового монарха. (Потом, правда, Александр I постепенно удалил от себя практически всех участников переворота и действительно попытался опереться на передовых людей).

Так, известно, почти все прямые и главные участники переворота (Беннигсена и братьев Зубовых, например, никто и никогда не смог бы обвинить даже в элементарном, примитивном человеколюбии), во время которого был убит Павел I, не имели в нём никаких иных побудительных причин, кроме как глубокого личного, но никак не общественного интереса. Если интерес и был, то только среди, как говорится, своих. Хотя многие из участников цареубийства потом, почему-то, убеждённо рассказывали о высоких нравственных идеалах, которые ими, якобы, руководили.

Вообще, вся политика слишком редко делается чистыми руками. Да и выдуманные персонажи заполонили историю. Так, на основании результатов поступков на государственном посту нас постоянно призывают делать глубокие выводы о прозорливости мысли, побудивших того или иного политика к каким-то конкретным действиям. По прошествии времени самым удачливым или просто известным политикам можно будет приписывать этакие шибко дальние намерения и запредельный и почти бескорыстный расчёт.

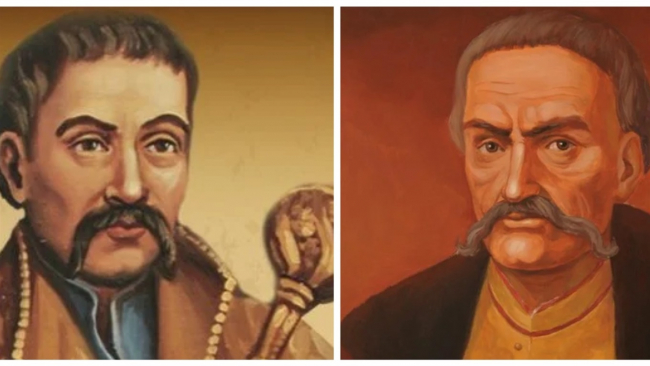

Но слишком часто главным источником их политических действий является абсолютная мелочность первоначальных помыслов. Например, сильно поднимаемый ныне на исторической родине на пьедестал первого борца за самостийную Украину гетман Мазепа в своём прошведском предательстве преследовал сугубо личный интерес.

Незадолго до Полтавского сражения он, например, затеял переписку с Петром I, очень надеясь вернуться к своим былым российским привилегиям и предлагая взамен отдать царю Карла XII. Но новые поколения обывателей не склонны изучать всю объективную историю. Обычно, им нужны герои, но если же их нет, то сойдут и откровенные мерзавцы, которым можно, при известном желании, в том числе политическом, приписать что угодно, в том числе и самое положительное.

Но, в любом случае, в итоге антипавловского переворота чересчур вызывающее российское самодержавное и слишком тупое государственное самодурство в значительной степени отошло в прошлое (хотя его большие остатки и привели к уничтожению царской фамилии в 1917-19 годах). Правда, в первую очередь это было связано с тем, что самого Александра долгое время сдерживала мысль, что он пришел к власти на штыках (точнее на табакерке и шарфе) убивших Павла I заговорщиков. И помня о судьбе отца и деда, он постоянно чувствовал на своем затылке дыхание возможных убийц. И о возможности развития событий по сценарию, аналогично происшедшему с отцом и дедом, Александру I в первые годы его правления неоднократно и непрозрачно намекали.

Продолжение следует